Islington è un quartiere borghese e tranquillo nella parte nord della inner London, teatro di scene di ordinaria quotidianità, difficilmente turbate da eventi che sconvolgano l’abituale contegno dei cittadini locali e questo fu probabilmente il motivo per il quale l’impatto con il graffito comparso, un qualche giorno del 1967 all’ingresso della stazione della metropolitana non dovette essere dei migliori, facendo più chiasso nei pressi della St. Paul Church, rispetto ad altre zone della capitale britannica, dove quella stessa sentenza aveva avuto un eco certamente più flebile.

“CLAPTON IS GOD”

In quel periodo i Cream, il gruppo fondato da Eric insieme a Jack Bruce e Ginger Baker, avevano esteso la fama e la popolarità di Clapton a un punto tale che il fanatismo che ne era sfociato aveva spinto diversi ammiratori a imbrattare i muri di Londra magnificandone il presunto e quanto meno eccessivo status divino. L’ascesa di “Slowhand” era stata effettivamente inarrestabile, e dopo aver militato negli Yardbirds e aver inciso con John Mayall, un unico ma storico album, l’uscita del secondo disco dei Cream “Disraeli Gears”, opera modernissima dove il duro rock blues dell’esordio si fondeva con un’esplicita vena psichedelica, aveva fatto il resto e Clapton sembrava ormai incarnare perfettamente il ruolo di eroe della sei corde. Qualcuno cominciava però non soltanto a nutrire qualche dubbio in proposito, ma anche a voler manifestare la propria perplessità per mezzo dello stesso strumento di comunicazione usato per celebrare Eric e così sulle pareti degli edifici londinesi comparve una nuova epigrafe:

“IS ERIC CLAPTON ACTUALLY GOD?”

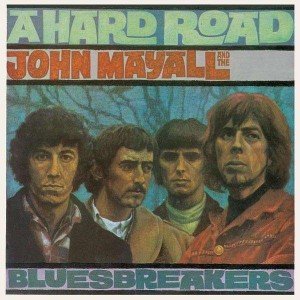

Poco più di un anno prima, la chitarra di Eric era stata assoluta protagonista sul secondo lavoro dei Bluesbreakers, tanto che la dicitura “with Eric Clapton” fece bella mostra di se sulla copertina e per quanto possa essere evidente che la successiva carriera di Clapton fu certamente molto più fruttuosa di quella del suo mentore è anche vero che nell’immediato forse a trarre maggiore giovamento da quella collaborazione fu proprio John Mayall, che in essa trovò un notevole veicolo promozionale che gli permise di accrescere ulteriormente la propria credibilità sulla scena musicale londinese. Comunque il carattere difficile di Eric aveva reso complicato già dall’inizio, un rapporto basato su una gerarchia ben definita, dove l’autorità di John Mayall anche per motivi anagrafici aveva certamente il suo peso e ancora prima di cominciare, l’avventura tra i due rischiava già di concludersi e le loro strade sembravano destinate a dividersi per sempre, quando Eric sparì per alcuni giorni lasciando improvvisamente vacante il posto di chitarrista. Per nostra fortuna le cose andarono diversamente e Clapton riprese il suo posto nel novembre dello stesso anno incidendo poi con i Bluesbreaker il fondamentale “Bluesbreaker with Eric Clapton” un album per il quale l’importanza storica ha un peso ben più rilevante del reale e comunque altissimo valore musicale, ma in quel breve periodo in cui il posto di chitarrista rimase scoperto, si presentò alla corte di Mayall, proponendosi come sostituto del disperso Clapton, un giovane sconosciuto che suonava il basso in un gruppo di nome Tridents.

Poco più di un anno prima, la chitarra di Eric era stata assoluta protagonista sul secondo lavoro dei Bluesbreakers, tanto che la dicitura “with Eric Clapton” fece bella mostra di se sulla copertina e per quanto possa essere evidente che la successiva carriera di Clapton fu certamente molto più fruttuosa di quella del suo mentore è anche vero che nell’immediato forse a trarre maggiore giovamento da quella collaborazione fu proprio John Mayall, che in essa trovò un notevole veicolo promozionale che gli permise di accrescere ulteriormente la propria credibilità sulla scena musicale londinese. Comunque il carattere difficile di Eric aveva reso complicato già dall’inizio, un rapporto basato su una gerarchia ben definita, dove l’autorità di John Mayall anche per motivi anagrafici aveva certamente il suo peso e ancora prima di cominciare, l’avventura tra i due rischiava già di concludersi e le loro strade sembravano destinate a dividersi per sempre, quando Eric sparì per alcuni giorni lasciando improvvisamente vacante il posto di chitarrista. Per nostra fortuna le cose andarono diversamente e Clapton riprese il suo posto nel novembre dello stesso anno incidendo poi con i Bluesbreaker il fondamentale “Bluesbreaker with Eric Clapton” un album per il quale l’importanza storica ha un peso ben più rilevante del reale e comunque altissimo valore musicale, ma in quel breve periodo in cui il posto di chitarrista rimase scoperto, si presentò alla corte di Mayall, proponendosi come sostituto del disperso Clapton, un giovane sconosciuto che suonava il basso in un gruppo di nome Tridents.

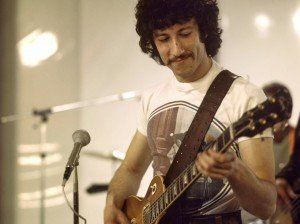

Quando, poco dopo l’uscita del disco Eric lasciò la band, Mayall si ricordò di quel talentuoso ragazzo che si era fatto ben valere nel ruolo impietoso di sostituto di Clapton e la chiamata da parte di John non tardò ad arrivare. Comprensibilmente la reazione del manager Mike Vernon, alla vista di quel filiforme giovane sconosciuto, fu di grande sconcerto e accettò a fatica le rassicurazioni di Mayall, sicuro che quell’ignoto chitarrista che rispondeva al nome di Peter Greenbaum, per gli amici semplicemente Green, non avrebbe fatto rimpiangere il dimissionario Eric e che anzi forse era anche meglio. Certamente a parlare per il nuovo arrivato non potevano essere le pochissime credenziali raccolte in quell’anno scarso trascorso dal primo tentativo di entrare nei Bluesbreakers, quando scartato da Mayall, si unì come chitarrista ai Peter B’s Looners con Peter Bardens alle tastiere, Dave Ambrose al basso e Mick Fleetwood alla batteria, incidendo il 45 giri “If You Wanna Be Happy ” cover di un successo di

Quando, poco dopo l’uscita del disco Eric lasciò la band, Mayall si ricordò di quel talentuoso ragazzo che si era fatto ben valere nel ruolo impietoso di sostituto di Clapton e la chiamata da parte di John non tardò ad arrivare. Comprensibilmente la reazione del manager Mike Vernon, alla vista di quel filiforme giovane sconosciuto, fu di grande sconcerto e accettò a fatica le rassicurazioni di Mayall, sicuro che quell’ignoto chitarrista che rispondeva al nome di Peter Greenbaum, per gli amici semplicemente Green, non avrebbe fatto rimpiangere il dimissionario Eric e che anzi forse era anche meglio. Certamente a parlare per il nuovo arrivato non potevano essere le pochissime credenziali raccolte in quell’anno scarso trascorso dal primo tentativo di entrare nei Bluesbreakers, quando scartato da Mayall, si unì come chitarrista ai Peter B’s Looners con Peter Bardens alle tastiere, Dave Ambrose al basso e Mick Fleetwood alla batteria, incidendo il 45 giri “If You Wanna Be Happy ” cover di un successo di

| Jimmy Soul che riportava sul lato B l’inedito di Bardens “Jodrell Blues”. La band con l’ingresso di Rod Stewart e Beryl Marsden alle voci, cambiò nome in Shotgun Express, stabilizzandosi su un repertorio costruito quasi esclusivamente di cover di famosi brani soul e rhytm and blues, ma nel frattempo la chiamata da parte di John Mayall, impedì a Peter Green di proseguire con la band ancor prima di incidere un solo singolo con la nuova denominazione. Con l’ingresso di Peter Green, il rigore filologico dei Bluesbreakers, non venne certamente rivoluzionato in favore di svolte radicali e a grandi linee non ci furono cambiamenti epocali rispetto a quanto già proposto con Clapton, ma è lo stesso Mayall a sostenere che dopo alcune settimane passate ad imparare il repertorio precedente, Green cominciò a “sviluppare le sue idee e le tecniche per esprimerle”.La formazione, al netto dell’avvicendamento tra i chitarristi, era rimasta fino a quel momento immutata, ma poco dopo il batterista Hugh Flint lasciò la band per unirsi ai Savoy Brown e il suo posto dietro le pelli venne preso da Ansley Dumbar, che andò a rinforzare la sezione ritmica che, dopo una serie di incertezze, tornò sotto la guida del fedele John McVie al basso.La formazione, al netto dell’avvicendamento tra i chitarristi, era rimasta fino a quel momento immutata, ma poco dopo il batterista Hugh Flint lasciò la band per unirsi ai Savoy Brown e il suo posto dietro le pelli venne preso da Ansley Dumbar, che andò a rinforzare la sezione ritmica che, dopo una serie di incertezze, tornò sotto la guida del fedele John McVie al basso. |

Due parole sui maestri del british blues Un approfondimento avrebbe rischiato di portarci fuori tema, ma credo sia giusto riconoscere l’importanza di veri e propri iniziatori come appunto John Mayall, ma anche Alexis Korner, Cyril Davis e Graham Bond, sorta di archeologi e divulgatori del blues oltre che scuole di apprendistato per una serie di aspiranti musicisti che nell’arco di circa un decennio raccoglieranno i frutti di quanto seminato nei Bluesbreaker, nei Blues Incorporated di Korner e negli Organisation di Bond. Senza la loro abnegazione non soltanto il blues sarebbe rimasto confinato in una nicchia periferica, ma probabilmente l’evoluzione stessa del rock sarebbe stata diversa e oggi non parleremmo di veri pilastri come i Cream, i Colosseum o la Mahavishnu Orchestra. |

JOHN MAYALL AND THE BLUESBREAKERS – A HARD (Febbraio 1967)

L’atto di fede con il quale Green confermava la sua intenzione di suonare “solo e per sempre” blues e che sembrava essere il solido pilastro di una chiarezza d’intenti inattaccabile, si rivelerà invece fragile quanto un castello di sabbia è però un dato di fatto inconfutabile che all’interno dei Bluesbreakers, Peter esercitò il suo ruolo con competenza e coerenza esemplari, rispettando l’impianto iniziale del progetto stesso e il fatto acquisito che, per quanto almeno nelle intenzioni il progetto di John Mayall potesse essere regolato secondo principi democratici, a conti fatti era ovvio che i margini di creatività sarebbero stati comunque sottoposti al vaglio del maestro. Come nei due album precedenti anche in questo caso, i Bluesbreakers mettono sul piatto una scaletta divisa fra cover di brani ripresi dall’infinito repertorio blues e pezzi originali usciti dalla penna di Mayall, nei quali Green si dimostrò sempre perfettamente a suo agio e spesso realmente in stato di grazia, ripagando la fiducia riposta in lui. E’ quasi tangibile un feeling da band rodata, con una sezione ritmica che nei circa due mesi che precedettero l’uscita del disco evidentemente riuscì a trovare l’affiatamento necessario dando a tutti i brani un portamento sempre coinvolgente, con una particolare ed evidente predilezione per lo shuffle, tempo cardine dell’intero lavoro con poche ma comunque lodevoli eccezioni e la percezione di una band che diverte e si diverte è altrettanto avvertibile. Le cover sono selezionate dai songbooks di Elmore James omaggiato con la celebre “Dust My Blues”, Freddie King, del quale la band ripropone oltre a una superlativa “Someday After A While (You’ll Be Sorry), “una versione di “The Stumble” che, a rischio di passare per fanatico e tirarmi addosso le ire dei puristi del blues, è anche più coinvolgente dell’originale e infine William Cobbs titolare di “You Don’t Love Me” forse uno dei brani meno riusciti, in parte penalizzata dal cantato non proprio incisivo dell’ancora inesperto Peter Green.

L’atto di fede con il quale Green confermava la sua intenzione di suonare “solo e per sempre” blues e che sembrava essere il solido pilastro di una chiarezza d’intenti inattaccabile, si rivelerà invece fragile quanto un castello di sabbia è però un dato di fatto inconfutabile che all’interno dei Bluesbreakers, Peter esercitò il suo ruolo con competenza e coerenza esemplari, rispettando l’impianto iniziale del progetto stesso e il fatto acquisito che, per quanto almeno nelle intenzioni il progetto di John Mayall potesse essere regolato secondo principi democratici, a conti fatti era ovvio che i margini di creatività sarebbero stati comunque sottoposti al vaglio del maestro. Come nei due album precedenti anche in questo caso, i Bluesbreakers mettono sul piatto una scaletta divisa fra cover di brani ripresi dall’infinito repertorio blues e pezzi originali usciti dalla penna di Mayall, nei quali Green si dimostrò sempre perfettamente a suo agio e spesso realmente in stato di grazia, ripagando la fiducia riposta in lui. E’ quasi tangibile un feeling da band rodata, con una sezione ritmica che nei circa due mesi che precedettero l’uscita del disco evidentemente riuscì a trovare l’affiatamento necessario dando a tutti i brani un portamento sempre coinvolgente, con una particolare ed evidente predilezione per lo shuffle, tempo cardine dell’intero lavoro con poche ma comunque lodevoli eccezioni e la percezione di una band che diverte e si diverte è altrettanto avvertibile. Le cover sono selezionate dai songbooks di Elmore James omaggiato con la celebre “Dust My Blues”, Freddie King, del quale la band ripropone oltre a una superlativa “Someday After A While (You’ll Be Sorry), “una versione di “The Stumble” che, a rischio di passare per fanatico e tirarmi addosso le ire dei puristi del blues, è anche più coinvolgente dell’originale e infine William Cobbs titolare di “You Don’t Love Me” forse uno dei brani meno riusciti, in parte penalizzata dal cantato non proprio incisivo dell’ancora inesperto Peter Green.

Certamente alla chitarra la sua prova è al contrario eccezionale e contribuisce notevolmente ad elevare il livello dell’album, con particolare rilievo nei brani che si distaccano dallo standard dell’album come l’iniziale “Hard Road”, la cupa “Another Kind Of Love” e la già citata “Someday After a While (You’ll Be Sorry)” entrambe rafforzate dagli ottoni al comando di Alan Skidmore coadiuvato da John Almond, dove gli interventi di Green sono sempre discreti e perfettamente calzanti basati su frasi brevi ma straordinariamente liriche. Buona parte del lavoro è caratterizzato invece da brani con un andamento più vivace e certamente non fanno eccezione i brani scritti da Mayall, basati su una struttura simile e che, a voler essere particolarmente scrupolosi, potrebbe essere l’unica piccola debolezza in un lavoro comunque godibile e che personalmente amo anche più del precedente, dall’alto di un timido tentativo di sondare nuove strade e per quel piglio tendente al puro rock che lo rende appetibile anche per chi non mastica abitualmente blues. Tornando a Green, oltre all’onore di poter cantare un paio di brani, ebbe anche il privilegio di veder pubblicato su disco, due dei suoi pezzi e se “The Same Way”, rispecchia i canoni del disco, “The Supernatural” è chiaramente parte di un discorso a se stante e già rappresentativo del suo stile, basato su note tirate all’infinito emesse da un timbro acido ma allo stesso tempo morbido e dolce come pochi altri incastonate su una struttura armonica che appare al contrario più elaborata di quanto le parti soliste sembrerebbero richiedere. “The Supernatural” è uno scrigno già ricolmo di tutti i tesori che lo renderanno “famoso”, una sorta di minuscola breccia nel muro che circondava quell’enorme ma inaccessibile mondo interiore che trovava nella musica il solo mezzo con il quale rivelarsi e probabilmente neanche lo stesso John Mayall era consapevole di quanto appropriate fossero le parole che utilizzò per commentare il brano nelle note sul retro di copertina: – “Uno dei brani strumentali più significativi che abbia mai sentito” –

Certamente alla chitarra la sua prova è al contrario eccezionale e contribuisce notevolmente ad elevare il livello dell’album, con particolare rilievo nei brani che si distaccano dallo standard dell’album come l’iniziale “Hard Road”, la cupa “Another Kind Of Love” e la già citata “Someday After a While (You’ll Be Sorry)” entrambe rafforzate dagli ottoni al comando di Alan Skidmore coadiuvato da John Almond, dove gli interventi di Green sono sempre discreti e perfettamente calzanti basati su frasi brevi ma straordinariamente liriche. Buona parte del lavoro è caratterizzato invece da brani con un andamento più vivace e certamente non fanno eccezione i brani scritti da Mayall, basati su una struttura simile e che, a voler essere particolarmente scrupolosi, potrebbe essere l’unica piccola debolezza in un lavoro comunque godibile e che personalmente amo anche più del precedente, dall’alto di un timido tentativo di sondare nuove strade e per quel piglio tendente al puro rock che lo rende appetibile anche per chi non mastica abitualmente blues. Tornando a Green, oltre all’onore di poter cantare un paio di brani, ebbe anche il privilegio di veder pubblicato su disco, due dei suoi pezzi e se “The Same Way”, rispecchia i canoni del disco, “The Supernatural” è chiaramente parte di un discorso a se stante e già rappresentativo del suo stile, basato su note tirate all’infinito emesse da un timbro acido ma allo stesso tempo morbido e dolce come pochi altri incastonate su una struttura armonica che appare al contrario più elaborata di quanto le parti soliste sembrerebbero richiedere. “The Supernatural” è uno scrigno già ricolmo di tutti i tesori che lo renderanno “famoso”, una sorta di minuscola breccia nel muro che circondava quell’enorme ma inaccessibile mondo interiore che trovava nella musica il solo mezzo con il quale rivelarsi e probabilmente neanche lo stesso John Mayall era consapevole di quanto appropriate fossero le parole che utilizzò per commentare il brano nelle note sul retro di copertina: – “Uno dei brani strumentali più significativi che abbia mai sentito” –

Dubito che nel luogo dove risiedono gli dei, esistano i passaggi di consegne, ma qualcuno incidendo sull’ennesima parete della capitale d’Albione una nuova iscrizione sancì che era ormai arrivato il momento che Clapton lasciasse il vertice dell’Olimpo e si facesse da parte:

“PETER GREEN IS GOD”

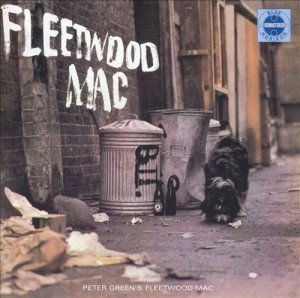

Intanto, a dispetto del proclama di fede alla causa del blues, il beneficiario di tanta devozione, all’indomani della pubblicazione di “ A Hard Road”, si sentiva già prigioniero di un contesto dove la libertà di esprimersi era ostacolata da uno schema già predeterminato e confinato ad una semplice serie di puntini da unire e così nel luglio del 1967 l’ambizione di affrancarsi da qualsiasi limite compositivo si tradusse nel progetto di una nuova band nella quale il blues sarebbe stato il principale riferimento ma non ci sarebbero stati vincoli a trattenere la sua bruciante urgenza creativa. L’amico Mick Fleetwood già suo compagno negli Shotgun Express oltre che reduce da una fugace esperienza negli stessi Bluesbreakers, conclusasi con la sua esclusione a causa di una sbronza di troppo, accolse con entusiasmo la proposta e una volta contattato John McVie con il quale Peter aveva instaurato una solida amicizia oltre che un robusto feeling musicale, i tre registrarono un primo demo con la cover di “Shake Your Money Maker” di Elmore James, “I Believe My Time Ain’t Long“ di Robert Johnson e soprattutto l’inedita “Black Magic Woman”, sebbene ufficialmente Green e McVie fossero a tutti gli effetti componenti della band di Mayall. Sull’onda dell’entusiasmo Peter lasciò i Bluesbreakers e pensò che Fleetwood Mac, nome ottenuto mettendo insieme il cognome del batterista e parte di quello del bassista avrebbe potuto rappresentare efficacemente il gruppo, quello che però non aveva considerato, era che John McVie non era intenzionato ad abbandonare il porto sicuro dei Bluesbreakers per affrontare il burrascoso mare di una nuova band e rifiutò l’offerta, così che Green e Fleetwood ripiegarono sull’amico Bob Brunning.

Al terzetto si aggiunse Jeremy Spencer alla seconda chitarra, uno sconosciuto virtuoso nell’uso dello slide, nonché appassionato di Elmore James, oltre che di Elvis Presley e non passò molto prima che anche John McVie abbandonasse i Bluesbreakers, ufficialmente per una presunta deriva jazz – versione smentita però nei fatti visto che con Mick Taylor, John Mayall realizzerà forse il suo album maggiormente compiuto in chiave blues – ma più probabilmente stimolato dall’idea di far parte del progetto di Peter, così che il buon Bob Brunning venne accompagnato alla porta dalla quale nel frattempo stava entrando il bassista che avrebbe dovuto far parte della band dall’inizio, e dopo aver militato per un paio d’anni nei Savoy Brown, abbandonò le sue aspirazioni nei confronti della musica suonata per affrontare invece una carriera d’insegnante piena di soddisfazioni professionali diventando anche uno scrittore di successo, autore di diversi volumi sul British Blues e sugli stessi Fleetwood Mac con i quali ha mantenuto rapporti amichevoli. Le insistenti pressioni per far si che il nome del chitarrista comparisse nella ragione sociale della band andarono a vuoto, nonostante i compagni ritenessero a ragion veduta che la sua reputazione sarebbe stato un richiamo maggiore per il pubblico, a riprova del rapporto contrastato che già allora Green manifestava nei confronti della sua stessa popolarità. Firmato il contratto con la Blue Horizon, stessa etichetta per la quale già incidevano i Bluesbreakers oltre a buona parte degli esponenti del British Blues, nel novembre del 1967 il quartetto entrò negli studi della CBS concludendo le incisioni dell’esordio nel dicembre successivo.

Al terzetto si aggiunse Jeremy Spencer alla seconda chitarra, uno sconosciuto virtuoso nell’uso dello slide, nonché appassionato di Elmore James, oltre che di Elvis Presley e non passò molto prima che anche John McVie abbandonasse i Bluesbreakers, ufficialmente per una presunta deriva jazz – versione smentita però nei fatti visto che con Mick Taylor, John Mayall realizzerà forse il suo album maggiormente compiuto in chiave blues – ma più probabilmente stimolato dall’idea di far parte del progetto di Peter, così che il buon Bob Brunning venne accompagnato alla porta dalla quale nel frattempo stava entrando il bassista che avrebbe dovuto far parte della band dall’inizio, e dopo aver militato per un paio d’anni nei Savoy Brown, abbandonò le sue aspirazioni nei confronti della musica suonata per affrontare invece una carriera d’insegnante piena di soddisfazioni professionali diventando anche uno scrittore di successo, autore di diversi volumi sul British Blues e sugli stessi Fleetwood Mac con i quali ha mantenuto rapporti amichevoli. Le insistenti pressioni per far si che il nome del chitarrista comparisse nella ragione sociale della band andarono a vuoto, nonostante i compagni ritenessero a ragion veduta che la sua reputazione sarebbe stato un richiamo maggiore per il pubblico, a riprova del rapporto contrastato che già allora Green manifestava nei confronti della sua stessa popolarità. Firmato il contratto con la Blue Horizon, stessa etichetta per la quale già incidevano i Bluesbreakers oltre a buona parte degli esponenti del British Blues, nel novembre del 1967 il quartetto entrò negli studi della CBS concludendo le incisioni dell’esordio nel dicembre successivo.

FLEETWOOD MAC (Febbraio 1968)

Per quanto difficile da quantificare precisamente è assolutamente plausibile che l’influenza di Mike Vernon, titolare della Blue Horizon, sia stata comunque enorme, spiegando in parte questa contraddizione tra la fedeltà ad un blues estremamente tradizionale sugli album, per niente distante da quanto Peter Green e John McVie avevano proposto nelle fila dei Bluesbreakers e le apparenti licenze e libertà di linguaggio che si manifestarono nei diversi 45 giri e spesso anche nelle esibizioni dal vivo. Addirittura la presenza di un chitarrista come Jeremy Spencer, così rigoroso nel suo omaggio a Elmore James rafforzerebbe questa visione delle cose, ma tenuto conto del ruolo di leader attribuito da tutti i componenti a Green e non ancora messo minimamente in discussione, appare difficile credere che non ci fosse da parte di Peter un atteggiamento comunque accondiscendente nei confronti di una figura autorevole come Mike Vernon, attribuibile in parte ad una viva passione per il blues, ma forse ancora di più a un’effettiva incapacità di imporre e mettere in pratica la propria intenzione, convinto che non ci fosse nessuno capace di comprenderla.

Per quanto difficile da quantificare precisamente è assolutamente plausibile che l’influenza di Mike Vernon, titolare della Blue Horizon, sia stata comunque enorme, spiegando in parte questa contraddizione tra la fedeltà ad un blues estremamente tradizionale sugli album, per niente distante da quanto Peter Green e John McVie avevano proposto nelle fila dei Bluesbreakers e le apparenti licenze e libertà di linguaggio che si manifestarono nei diversi 45 giri e spesso anche nelle esibizioni dal vivo. Addirittura la presenza di un chitarrista come Jeremy Spencer, così rigoroso nel suo omaggio a Elmore James rafforzerebbe questa visione delle cose, ma tenuto conto del ruolo di leader attribuito da tutti i componenti a Green e non ancora messo minimamente in discussione, appare difficile credere che non ci fosse da parte di Peter un atteggiamento comunque accondiscendente nei confronti di una figura autorevole come Mike Vernon, attribuibile in parte ad una viva passione per il blues, ma forse ancora di più a un’effettiva incapacità di imporre e mettere in pratica la propria intenzione, convinto che non ci fosse nessuno capace di comprenderla.

Il risultato è un disco di una coerenza esemplare che come da copione per proposte del genere, a una discreta rappresentanza di cover alterna un buon numero di brani originali, divisi quasi in egual misura tra omaggi alla scuola di Chicago, come l’iniziale “My Heart Beat Like A Hammer”, trascinante brano scritto da Jeremy Spencer e ideale biglietto da visita della band, “Long Grey Mare” evidente rilettura di “Killing Floor” ad opera del “solito” Willie Dixon oltre a “Merry Go Round” e “Looking for Somebody” ma anche un evidente tributo al blues del Delta in “The World Keep On Turning”. Le cover sono scelte dal repertorio di Robert Johnson, come nel caso dell’imprescindibile “Hellhound On My Trail” e Spencer offre le sue prestazioni vocali, decisamente sopra le righe nei due brani di Elmore James “Shake Your Moneymaker” e “Got to Move “. L’unica eccezione al carattere dominante dell’album è “I Love Another Woman” brano dalle connotazioni latine, che sembrava riprendere in parte alcuni elementi di “Black Magic Woman”, l’unico brano originale uscito dalla session “clandestina” di qualche tempo prima. Tenuto conto di come Peter Green fosse una figura guida per i componenti del gruppo e che per quanto lui faticasse a vestire i panni del leader, la band affrontava con grande partecipazione le direzioni divergenti intraprese dal chitarrista nonostante li conducesse chiaramente in un percorso frammentario e per nulla razionale del quale probabilmente faticavano a comprendere il senso, viene forse da pensare che in realtà Green si sentisse disorientato di fronte a un infinità di possibili tasselli che non riusciva a far collimare tra loro. Questo fece dei Fleetwood Mac di Peter Green, un’entità dai contorni estremamente liquidi e deformi, della quale i primi due album sembrano essere al contrario lo specchio “conformante” utile a ridefinirne la sagoma e a riportare la band sul sentiero ben tracciato e conosciuto del blues.

Il risultato è un disco di una coerenza esemplare che come da copione per proposte del genere, a una discreta rappresentanza di cover alterna un buon numero di brani originali, divisi quasi in egual misura tra omaggi alla scuola di Chicago, come l’iniziale “My Heart Beat Like A Hammer”, trascinante brano scritto da Jeremy Spencer e ideale biglietto da visita della band, “Long Grey Mare” evidente rilettura di “Killing Floor” ad opera del “solito” Willie Dixon oltre a “Merry Go Round” e “Looking for Somebody” ma anche un evidente tributo al blues del Delta in “The World Keep On Turning”. Le cover sono scelte dal repertorio di Robert Johnson, come nel caso dell’imprescindibile “Hellhound On My Trail” e Spencer offre le sue prestazioni vocali, decisamente sopra le righe nei due brani di Elmore James “Shake Your Moneymaker” e “Got to Move “. L’unica eccezione al carattere dominante dell’album è “I Love Another Woman” brano dalle connotazioni latine, che sembrava riprendere in parte alcuni elementi di “Black Magic Woman”, l’unico brano originale uscito dalla session “clandestina” di qualche tempo prima. Tenuto conto di come Peter Green fosse una figura guida per i componenti del gruppo e che per quanto lui faticasse a vestire i panni del leader, la band affrontava con grande partecipazione le direzioni divergenti intraprese dal chitarrista nonostante li conducesse chiaramente in un percorso frammentario e per nulla razionale del quale probabilmente faticavano a comprendere il senso, viene forse da pensare che in realtà Green si sentisse disorientato di fronte a un infinità di possibili tasselli che non riusciva a far collimare tra loro. Questo fece dei Fleetwood Mac di Peter Green, un’entità dai contorni estremamente liquidi e deformi, della quale i primi due album sembrano essere al contrario lo specchio “conformante” utile a ridefinirne la sagoma e a riportare la band sul sentiero ben tracciato e conosciuto del blues.

Il primo album dei Fleetwood Mac sembrò essere quindi la prova definitiva della piena adesione del gruppo e del suo leader Peter Green, ai dogmi del blues, ma la mossa successiva portava in un’altra direzione. “Black Magic Woman”, nel frattempo pubblicata come singolo, gettava una luce diversa sullle intenzioni di Green e quegli spunti latini che in “I Love Another Woman” incisa sull’esordio erano soltanto accennati trovarono nel “nuovo” brano una collocazione perfetta, ispirando a Carlos Santana le basi per la creazione di un intero stile nonché l’opportunità di portare la canzone ad un successo planetario al quale nella sua versione originale non si era neanche avvicinato.

Ma i segnali dell’astrattezza dei confini creativi che la band sembrava manifestare solo nel formato ristretto del 7” vennero in superficie anche nelle esibizioni dal vivo che seguirono il disco d’esordio, tanto da lasciar intendere che il disco successivo sarebbe stato molto diverso dal primo. Il 27 maggio del 1968, data che precede l’uscita del secondo album, (ma è in realtà successiva alla sua effettiva registrazione), negli studi della BBC, i Fleetwood Mac suonarono una jam improvvisata che John Peel (figura storica della radio e televisione britannica), titolerà semplificandosi le cose, “Delta Head”, ma che dalle parole di John McVie, nelle intenzioni della band doveva essere “Intergalactic Magicians Walking Through Pools of Velvet Darkness”. Le cronache raccontano e l’iperbolico titolo sembra confermarlo, che si trattò di una sorta di parodia della crescente mania psichedelica seguita alla pubblicazione di “Sergent Pepper’s Lonely Hearts Club Band” e non è da escludere che ci fosse anche da parte di Green un atteggiamento piuttosto critico nei confronti di quella che appariva sempre di più come una moda, visto che in fin dei conti Peter si era espresso in modo piuttosto pungente anche nei confronti di Eric Clapton e della sua recente infatuazione per le nuove sonorità, ma è altrettanto plausibile che dietro al sarcasmo si nascondesse in realtà un ulteriore tessera di quel mosaico di opportunità che Green faticava a comporre.

Ma i segnali dell’astrattezza dei confini creativi che la band sembrava manifestare solo nel formato ristretto del 7” vennero in superficie anche nelle esibizioni dal vivo che seguirono il disco d’esordio, tanto da lasciar intendere che il disco successivo sarebbe stato molto diverso dal primo. Il 27 maggio del 1968, data che precede l’uscita del secondo album, (ma è in realtà successiva alla sua effettiva registrazione), negli studi della BBC, i Fleetwood Mac suonarono una jam improvvisata che John Peel (figura storica della radio e televisione britannica), titolerà semplificandosi le cose, “Delta Head”, ma che dalle parole di John McVie, nelle intenzioni della band doveva essere “Intergalactic Magicians Walking Through Pools of Velvet Darkness”. Le cronache raccontano e l’iperbolico titolo sembra confermarlo, che si trattò di una sorta di parodia della crescente mania psichedelica seguita alla pubblicazione di “Sergent Pepper’s Lonely Hearts Club Band” e non è da escludere che ci fosse anche da parte di Green un atteggiamento piuttosto critico nei confronti di quella che appariva sempre di più come una moda, visto che in fin dei conti Peter si era espresso in modo piuttosto pungente anche nei confronti di Eric Clapton e della sua recente infatuazione per le nuove sonorità, ma è altrettanto plausibile che dietro al sarcasmo si nascondesse in realtà un ulteriore tessera di quel mosaico di opportunità che Green faticava a comporre.

MR. WONDERFUL (Agosto 1968)

Alla luce delle aspettative che le ultime uscite della band avevano alimentato, la pubblicazione del secondo album, appare almeno in parte deludente, un percorso a ritroso e probabilmente forzato sul vecchio sentiero del blues, oltretutto proposto con un atteggiamento estremamente passatista tanto da sembrare in tutto e per tutto un disco inciso una decina d’anni prima negli studi della Chess. La ridotta presenza di cover, rispetto all’esordio potrebbe far pensare a una maggiore libertà di scrittura, ma in realtà l’apporto in fase compositiva di Clifford Adams, pseudonimo dietro il quale si celava il manager Clifford Davis, a supporto di Green, accentuò invece questo revivalismo, insieme alla presenza in pianta stabile di una sezione di ottoni e dell’ospite Christine Perfect dei Chicken Shack al piano, che contribuiscono a condurre gli arrangiamenti in un’unica direzione. Il pensiero che cominciasse a prendere forma un conflitto interno alla band, dove a contrapporsi erano la dottrina integralista guidata dal solo Jeremy Spencer e un’aspirazione a esplorare linguaggi più attuali portata avanti da Green con l’appoggio del resto del gruppo è più che un’ipotesi, anche se a causa della vena compositiva piuttosto arida di Mick Fleetwood e John McVie, i due non poterono far altro che adeguarsi all’incostanza dei due autori e rassegnarsi alla ormai evidente instabilità caratteriale di colui che in teoria avrebbe dovuto tracciare la linea guida del gruppo.

Alla luce delle aspettative che le ultime uscite della band avevano alimentato, la pubblicazione del secondo album, appare almeno in parte deludente, un percorso a ritroso e probabilmente forzato sul vecchio sentiero del blues, oltretutto proposto con un atteggiamento estremamente passatista tanto da sembrare in tutto e per tutto un disco inciso una decina d’anni prima negli studi della Chess. La ridotta presenza di cover, rispetto all’esordio potrebbe far pensare a una maggiore libertà di scrittura, ma in realtà l’apporto in fase compositiva di Clifford Adams, pseudonimo dietro il quale si celava il manager Clifford Davis, a supporto di Green, accentuò invece questo revivalismo, insieme alla presenza in pianta stabile di una sezione di ottoni e dell’ospite Christine Perfect dei Chicken Shack al piano, che contribuiscono a condurre gli arrangiamenti in un’unica direzione. Il pensiero che cominciasse a prendere forma un conflitto interno alla band, dove a contrapporsi erano la dottrina integralista guidata dal solo Jeremy Spencer e un’aspirazione a esplorare linguaggi più attuali portata avanti da Green con l’appoggio del resto del gruppo è più che un’ipotesi, anche se a causa della vena compositiva piuttosto arida di Mick Fleetwood e John McVie, i due non poterono far altro che adeguarsi all’incostanza dei due autori e rassegnarsi alla ormai evidente instabilità caratteriale di colui che in teoria avrebbe dovuto tracciare la linea guida del gruppo.

Personalmente trovo che il disco trasmetta l’immagine di una band che esegue in maniera persino troppo dottrinale il proprio compitino e anche l’estrema omogeneità della scaletta, con almeno quattro brani “Dust My Broom”, “Doctor Brown”, “Need Your Love Tonight” e “Coming Home” già di per se molto simili tra loro che all’interno dello stesso disco sembrano versioni neanche tanto diverse di un unico pezzo, non aiuta certamente a rendere più scorrevole l’album. Tuttavia un brano come “Please Don’t Messin’ Around”, merita di essere citato tra le migliori performance del gruppo e di Peter Green in particolare. Resta comunque il fatto che, forse trainato anche dall’intesa attività concertistica, il disco raggiunse un buon piazzamento in classifica e le lodi di Gary Moore, persona sicuramente più autorevole di me, che lo citava fra i suoi album preferiti, dimostrano, nel caso ce ne fosse bisogno, l’opinabilità del mio giudizio. Il sipario si chiude sulle note di “Try So Hard To Forget” uno degli apici dell’album, brano che pur celato dietro a un evidente debito stilistico nei confronti di Robert Johnson, nasconde un testo che non è soltanto (anzi forse non lo è per nulla) un richiamo all’humus narrativo del perfetto bluesman interpretato da Green e per quanto Peter si affrettò a liquidare le conclusioni di qualche arguto giornalista riguardo alla possibilità che stesse parlando di se stesso sostenendo che si trattava soltanto della riflessione originata dallo stato d’animo del particolare momento in cui la canzone venne scritta, è oggi piuttosto evidente che il brano fosse in realtà l’autobiografia di un individuo in fuga dai ricordi di quando era “un ragazzino vessato” e che nonostante si “impegni duramente per dimenticare”, deve confrontarsi con la realtà di aver “trascorso buona parte del suo tempo a fuggire e nascondersi dal mondo di fuori”. Inoltre va aggiunto anche che il suo identificarsi così profondamente con il sentimento primario del blues, non poteva ovviamente essere la conseguenza di una sorta di “memoria atavica” ma come ha opportunamente fatto notare Clinton Heylin, il suo era il “blues dell’ebreo errante”.

Personalmente trovo che il disco trasmetta l’immagine di una band che esegue in maniera persino troppo dottrinale il proprio compitino e anche l’estrema omogeneità della scaletta, con almeno quattro brani “Dust My Broom”, “Doctor Brown”, “Need Your Love Tonight” e “Coming Home” già di per se molto simili tra loro che all’interno dello stesso disco sembrano versioni neanche tanto diverse di un unico pezzo, non aiuta certamente a rendere più scorrevole l’album. Tuttavia un brano come “Please Don’t Messin’ Around”, merita di essere citato tra le migliori performance del gruppo e di Peter Green in particolare. Resta comunque il fatto che, forse trainato anche dall’intesa attività concertistica, il disco raggiunse un buon piazzamento in classifica e le lodi di Gary Moore, persona sicuramente più autorevole di me, che lo citava fra i suoi album preferiti, dimostrano, nel caso ce ne fosse bisogno, l’opinabilità del mio giudizio. Il sipario si chiude sulle note di “Try So Hard To Forget” uno degli apici dell’album, brano che pur celato dietro a un evidente debito stilistico nei confronti di Robert Johnson, nasconde un testo che non è soltanto (anzi forse non lo è per nulla) un richiamo all’humus narrativo del perfetto bluesman interpretato da Green e per quanto Peter si affrettò a liquidare le conclusioni di qualche arguto giornalista riguardo alla possibilità che stesse parlando di se stesso sostenendo che si trattava soltanto della riflessione originata dallo stato d’animo del particolare momento in cui la canzone venne scritta, è oggi piuttosto evidente che il brano fosse in realtà l’autobiografia di un individuo in fuga dai ricordi di quando era “un ragazzino vessato” e che nonostante si “impegni duramente per dimenticare”, deve confrontarsi con la realtà di aver “trascorso buona parte del suo tempo a fuggire e nascondersi dal mondo di fuori”. Inoltre va aggiunto anche che il suo identificarsi così profondamente con il sentimento primario del blues, non poteva ovviamente essere la conseguenza di una sorta di “memoria atavica” ma come ha opportunamente fatto notare Clinton Heylin, il suo era il “blues dell’ebreo errante”.

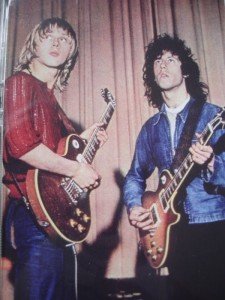

L’ingresso di un terzo chitarrista, il giovanissimo Danny Kirwan, fortemente sostenuto dal lungimirante Mick Fleetwood, fornì a Peter Green un alleato, molto più disponibile di quanto non lo fosse mai stato Jeremy Spencer a seguirlo nelle sue incursioni in sentieri che portassero fuori dalla strada già percorsa, dimostrando che a dispetto della dichiarata fedeltà alle dodici battute, Green aspettava soltanto qualcosa o qualcuno che lo autorizzasse a rovesciare il suo bagaglio contenente non soltanto il blues, ma anche i Beatles, i Rolling Stones, Bo Diddley, gli Yardbirds e buona parte dei rappresentanti della scena musicale di quegli anni.

Kirwan portò con se una vena ispirata alle atmosfere che si respiravano nella San Francisco della seconda metà degli anni sessanta oltre a una sottile componente psichedelica accolta da Green e dal resto del gruppo, con la probabile eccezione dell’integralista Jeremy Spencer, con grande entusiasmo e una nuova verve compositiva, che la band non disdegnava di alimentare con un consumo che definire generoso è eufemistico, di alcol e droghe, liberando in parte Peter dalla responsabilità di essere l’unico a portare il gruppo fuori dalla rotta segnata. I due brani pubblicati su quarantacinque giri dopo il secondo disco, diedero un’ulteriore conferma che la formazione aveva trovato in Kirwan qualcosa di più che un semplice comprimario e il fatto che “Jigsaw Puzzle”, brano uscito dalla sua penna, venne pubblicato come lato B del singolo di recente pubblicazione, dimostra la notevole importanza riconosciutagli da subito ma anche che non era più possibile continuare a produrre album che ormai non rappresentavano il momento attuale della band. A parlare definitivamente con i fatti era però il primo lato di quello stesso disco, “Albatros”, qualcosa di completamente diverso da quanto fatto in precedenza della band, brano strumentale di una delicatezza e di un’emotività inarrivabili, espressione della profonda poetica di Peter Green sintetizzata in una linea melodica rarefatta ma perfetta, nel quale il contributo di Danny Kirwan, Mick Fleetwood e John McVie è discreto ma fondamentale per la riuscita di un pezzo che fu un sorprendente successo di classifica internazionale. Fu la necessità di raccogliere tutti i brani pubblicati come singoli, oltre alla mancanza di un secondo disco sul territorio americano con il quale anticipare il previsto tour statunitense, a dare l’occasione per mostrare i due volti della band in un unico album.

Kirwan portò con se una vena ispirata alle atmosfere che si respiravano nella San Francisco della seconda metà degli anni sessanta oltre a una sottile componente psichedelica accolta da Green e dal resto del gruppo, con la probabile eccezione dell’integralista Jeremy Spencer, con grande entusiasmo e una nuova verve compositiva, che la band non disdegnava di alimentare con un consumo che definire generoso è eufemistico, di alcol e droghe, liberando in parte Peter dalla responsabilità di essere l’unico a portare il gruppo fuori dalla rotta segnata. I due brani pubblicati su quarantacinque giri dopo il secondo disco, diedero un’ulteriore conferma che la formazione aveva trovato in Kirwan qualcosa di più che un semplice comprimario e il fatto che “Jigsaw Puzzle”, brano uscito dalla sua penna, venne pubblicato come lato B del singolo di recente pubblicazione, dimostra la notevole importanza riconosciutagli da subito ma anche che non era più possibile continuare a produrre album che ormai non rappresentavano il momento attuale della band. A parlare definitivamente con i fatti era però il primo lato di quello stesso disco, “Albatros”, qualcosa di completamente diverso da quanto fatto in precedenza della band, brano strumentale di una delicatezza e di un’emotività inarrivabili, espressione della profonda poetica di Peter Green sintetizzata in una linea melodica rarefatta ma perfetta, nel quale il contributo di Danny Kirwan, Mick Fleetwood e John McVie è discreto ma fondamentale per la riuscita di un pezzo che fu un sorprendente successo di classifica internazionale. Fu la necessità di raccogliere tutti i brani pubblicati come singoli, oltre alla mancanza di un secondo disco sul territorio americano con il quale anticipare il previsto tour statunitense, a dare l’occasione per mostrare i due volti della band in un unico album.

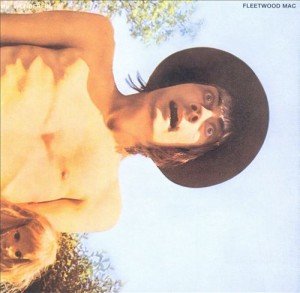

ENGLISH ROSE (Gennaio 1969)

Quella che fu chiaramente un’uscita mossa da una logica strategia commerciale, si rivelò invece un ritratto più fedele dell’operato della band di quanto non fosse stato il fuorviante secondo lavoro e anche se la ricetta aveva sicuramente come principale ingrediente il blues, le “spezie” che i brani precedentemente pubblicati come singoli e soprattutto le nuove composizioni di Danny Kirwan portarono in dote, servirono ad insaporire il piatto, “mascherandone” il sapore e offrendo una portata dai colori più vari rispetto ai due dischi precedenti. Metà dei dodici brani in scaletta, avevano già visto la luce sul secondo disco della band e la presenza di Mick Fleetwood in copertina nei panni di una spaventata drag queen, potrebbe suggerire una certa specularità con “Mr. Wonderful” dove era comparso in una versione più riconoscibile ma non meno sconcertante, anche se in realtà i punti di contatto si fermano qui. Certamente il successo di “Albatros” e in misura minore di “Black Magic Woman” fu l’elemento che contribuì all’interesse nei confronti dell’album, ma Danny Kirwan mise in mostra capacità compositive che la band assecondò con grande slancio, dimostrando nei confronti del nuovo entrato una fiducia notevole, già ricompensata dalle atmosfere californiane di “Jigsaw Puzzle Blues” lato B del 45 giri di “Albatross”, brano che non avrebbe stonato nel canzoniere dei Lovin’ Spoonful di John Sebastian e che per la band erano un’assoluta novità.

Quella che fu chiaramente un’uscita mossa da una logica strategia commerciale, si rivelò invece un ritratto più fedele dell’operato della band di quanto non fosse stato il fuorviante secondo lavoro e anche se la ricetta aveva sicuramente come principale ingrediente il blues, le “spezie” che i brani precedentemente pubblicati come singoli e soprattutto le nuove composizioni di Danny Kirwan portarono in dote, servirono ad insaporire il piatto, “mascherandone” il sapore e offrendo una portata dai colori più vari rispetto ai due dischi precedenti. Metà dei dodici brani in scaletta, avevano già visto la luce sul secondo disco della band e la presenza di Mick Fleetwood in copertina nei panni di una spaventata drag queen, potrebbe suggerire una certa specularità con “Mr. Wonderful” dove era comparso in una versione più riconoscibile ma non meno sconcertante, anche se in realtà i punti di contatto si fermano qui. Certamente il successo di “Albatros” e in misura minore di “Black Magic Woman” fu l’elemento che contribuì all’interesse nei confronti dell’album, ma Danny Kirwan mise in mostra capacità compositive che la band assecondò con grande slancio, dimostrando nei confronti del nuovo entrato una fiducia notevole, già ricompensata dalle atmosfere californiane di “Jigsaw Puzzle Blues” lato B del 45 giri di “Albatross”, brano che non avrebbe stonato nel canzoniere dei Lovin’ Spoonful di John Sebastian e che per la band erano un’assoluta novità.

Ancora inedite erano invece “One Sunny Day” blues sradicato e innestato in un contesto rock, elaborato secondo le tendenze e le ispirazioni provenienti da oltreoceano, mentre del blues sembrano soddisfare tutti i precetti “Something Inside Of Me” e soprattutto la bellissima “Without You”, che con la sua dolente atmosfera sullo stile di Albert King e un testo altrettanto sofferto, echeggia un senso di solitudine che già Green, prima di Kirwan aveva manifestato.

Ancora inedite erano invece “One Sunny Day” blues sradicato e innestato in un contesto rock, elaborato secondo le tendenze e le ispirazioni provenienti da oltreoceano, mentre del blues sembrano soddisfare tutti i precetti “Something Inside Of Me” e soprattutto la bellissima “Without You”, che con la sua dolente atmosfera sullo stile di Albert King e un testo altrettanto sofferto, echeggia un senso di solitudine che già Green, prima di Kirwan aveva manifestato.

La chiusura dell’album affidata ad “Albatros”, che essendo un brano strumentale sembra non avere una precisa intenzione dal punto di vista tematico, ad un’analisi più attenta legittima invece l’ipotesi che in realtà fornisca più indizi sulla percezione che Peter aveva di se stesso, di quanto avrebbero potuto fare i versi di un testo. Che quell’albatro non fosse altro che la metafora del poeta incompreso raccontato da Charles Baudelaire nell’omonima poesia, sembra un’ipotesi per nulla azzardata, potendo assegnare ai marinai che lo scherniscono, la perfetta immagine di quel “mondo di fuori” dal quale aveva sempre cercato di fuggire.

Nella seconda metà degli anni sessanta, nell’ambito della psichiatra si fecero strada teorie che proponevano non soltanto una rivoluzione delle metodiche “curative” ma anche un nuovo punto di vista riguardo al concetto stesso di insanità mentale. L’uso strumentale di queste nuove dottrine, interpretate come una sorta di “elogio della follia” oltre a una pericolosissima disposizione nei confronti delle sostanze psicotrope che si rivelò una sorta di “liberi tutti” in direzione di un uso massiccio delle droghe psichedeliche, alimentarono sicuramente un immenso flusso creativo, ma è altrettanto vero che specialmente su alcuni soggetti con un già fragilissimo equilibrio psicologico, le conseguenze furono quasi immediatamente devastanti. Quando nel gennaio del 1969 i Fleetwood Mac, durante il tour statunitense entrarono in contatto con Owsley Stanley, l’aurea che il cosiddetto cuoco del LSD creò intorno al composto, che era stato dichiarato illegale solo due anni prima, fornì quasi un pretesto intellettuale per giusticarne il consumo, in particolar modo in un’area sensibile all’idea di “espandere le menti”, come quella che aveva nella musica e nell’arte in genere le sue colonne portanti. Su Peter Green l’acido lisergico sembrò scoperchiare quella sorta di “vaso di Pandora” che aveva trattenuto il suo disagio, entro i confini di quella che è la normalità nella percezione comune, erigendo al tempo stesso un muro invalicabile tra lui e quegli indefiniti “loro”, ai quali ormai appartenevano anche i suoi compagni nella band. “Man of the World”, il nuovo singolo pubblicato nell’aprile successivo, nonché ennesimo successo nel Regno Unito, era la lampante manifestazione del malessere di Peter, un lento struggente dove esprime la sua difficoltà di essere felice e il desiderio di “non essere mai nato” nonostante la consapevolezza di “avere tutto ciò di cui si ha bisogno” e “niente di più da chiedere”. Nel frattempo nell’estate del ’69, allo scadere del contratto che legava la band alla Blue Horizon, l’etichetta pubblicò “The Pious Bird Of Good Omen” una nuova raccolta, certamente più raffazzonata nella compilazione, lontana dall’intelligente pur se incompleta sintesi che era stato “English Rose” e con l’inedita ma non proprio imprescindibile “Rambling Pony” quale unico motivo per degnare l’album di un minimo di  attenzione, perdendo l’occasione di mettere un po’ d’ordine nel confuso marasma di uscite che aveva caratterizzato la carriera del gruppo e Mike Vernon replicò il tentativo di sfruttare il nome della band, pubblicando nel dicembre dello stesso anno, “Blues Jam at Chess”, cronaca dell’incontro tra i padri fondatori della Chess records e i Fleetwood Mac, registrata nel gennaio precedente, spesso citato come il loro album più rappresentativo, opinione con la quale mi trovo in assoluto disaccordo, considerandola al di la del suo valore dal punto di vista musicale, un ritratto forzato di una band che aveva ormai intrapreso strade diverse.

attenzione, perdendo l’occasione di mettere un po’ d’ordine nel confuso marasma di uscite che aveva caratterizzato la carriera del gruppo e Mike Vernon replicò il tentativo di sfruttare il nome della band, pubblicando nel dicembre dello stesso anno, “Blues Jam at Chess”, cronaca dell’incontro tra i padri fondatori della Chess records e i Fleetwood Mac, registrata nel gennaio precedente, spesso citato come il loro album più rappresentativo, opinione con la quale mi trovo in assoluto disaccordo, considerandola al di la del suo valore dal punto di vista musicale, un ritratto forzato di una band che aveva ormai intrapreso strade diverse.

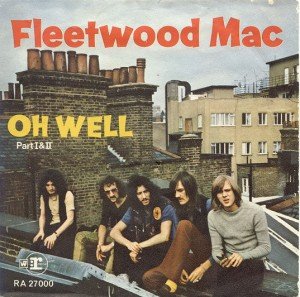

Intanto l’inquieta creatività di Green ormai priva di briglie, generò “Oh Well” una nuova ambiziosa amalgama, un’ampia tavolozza dove confluirono i colori più diversi, il riff e il “call and response” tipici del blues, contrapposte a sfuriate ai limiti di un personale rock duro che sfociano in una parte finale dagli umori morriconiani, opera che però parve troppo azzardata a Mick Fleetwood e John McVie. L’ostinazione di Peter Green verrà premiata nell’autunno seguente con un successo ancora una volta sorprendente per un brano tutt’altro che accessibile e sicuramente troppo lungo per poter occupare il solo primo lato di un 45 giri, difficoltà che si risolse dividendo il pezzo in due parti e distribuendole su entrambe le facciate, ma nonostante ciò per Peter l’ostilità nei confronti della composizione della quale andava più orgoglioso, espressa da McVie, ma soprattutto da Mick Fleetwood, l’amico che lo aveva sempre sostenuto e motivato nelle sue incursioni al di fuori del blues, fu un colpo durissimo da sopportare e un’ulteriore ferita che non si sarebbe rimarginata se non dopo anni. Con il contributo professionale di Martin Birch, sul finire dell’estate si conclusero le incisioni di quello che è giusto considerare come il vero terzo disco della band.

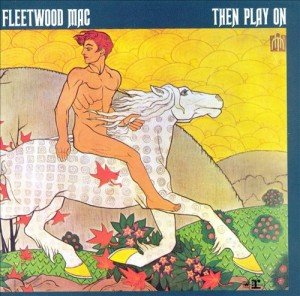

THEN PLAY ON (Settembre 1969)

Liberata dal legame contrattuale con la Blue Horizon di Mike Vernon e approdata all’americana Reprise, la band assemblò finalmente un album, dove confluivano tutte le influenze che le esperienza maturate nei due anni precedenti e nel tour statunitense e in modo particolare l’ingresso di Danny Kirwan avevano introdotto.

Liberata dal legame contrattuale con la Blue Horizon di Mike Vernon e approdata all’americana Reprise, la band assemblò finalmente un album, dove confluivano tutte le influenze che le esperienza maturate nei due anni precedenti e nel tour statunitense e in modo particolare l’ingresso di Danny Kirwan avevano introdotto.

Il blues aveva ancora una parte importante nello spettro compositivo dei Fleetwood Mac e “Show Biz Blues”, chiaro omaggio a Bukka White ne rappresentava la lampante dimostrazione, ma la sua dislocazione in un contesto rock molto personale e riconoscibile era la logica prosecuzione di quel processo evolutivo che giunse finalmente al suo ideale compimento.

La travolgente ed estrosa deriva compositiva intrapresa dalla band, costrinse all’angolo il rigoroso Jeremy Spencer, alimentando ulteriormente “l’affinità creativa” tra Peter Green e Danny Kirwan e stimolando anche McVie e Fleetwood ad un’attiva partecipazione.

Inoltre il successo di “Oh Well”, pubblicata come singolo lo stesso giorno, dimostrò che a dispetto delle affrettate conclusioni di Fleetwood, esisteva un pubblico ricettivo e pronto ad entusiasmarsi di fronte a proposte che apparentemente sembravano troppo pretenziose, gratificando le ambizioni di Green e proiettando la band sul sentiero tracciato dai Grateful Dead, dai Quicksilver Messenger Service ed essenzialmente da tutta quella scena che i Fleetwood Mac frequentarono nei mesi precedenti.

Tracce come “Rattlesnake Shake”, forse il brano più propriamente rock inciso dalla band fino a quel momento, diventarono l’espediente per dilatarne la durata e fare posto a lunghe jam improvvisate proprio come d’abitudine per le band di John Cipollina e Jerry Garcia, fonti di ipirazione ancora più evidenti nella lunga e incontenibile “Searching For Madge” e nella sua coda “Fighting For Madge”, attribuite rispettivamente a John McVie e Mick Fleetwood, ma ambienti ideali per l’estrosa inventiva dei due chitarristi così come, pur se in una forma più contratta, “Underway” e “My Dream” .

Tracce come “Rattlesnake Shake”, forse il brano più propriamente rock inciso dalla band fino a quel momento, diventarono l’espediente per dilatarne la durata e fare posto a lunghe jam improvvisate proprio come d’abitudine per le band di John Cipollina e Jerry Garcia, fonti di ipirazione ancora più evidenti nella lunga e incontenibile “Searching For Madge” e nella sua coda “Fighting For Madge”, attribuite rispettivamente a John McVie e Mick Fleetwood, ma ambienti ideali per l’estrosa inventiva dei due chitarristi così come, pur se in una forma più contratta, “Underway” e “My Dream” .

Il vento di San Franciso, soffiava forte anche nelle composizioni di Danny Kirwan, votate maggiormente al folk rock e l’influenza di autori come John Sebastian e John Phillips in “When You Say” e ancora di più in “Although The Sun Is Shining” è sicuramente qualcosa di più che una semplice opinione, mentre grazie al lavoro alle percussioni di Mick Fleetwood, “Coming Your Way” il brano di apertura è pervaso di umori etnici, per i quali forse sarebbe fuori luogo parlare di world music ancora di la a venire, ma che certamente richiamano un tribalismo africano, per mezzo della memoria ancestrale del blues. Purtroppo però l’ispiratissima vena creativa della band, coincideva parallelamente con la caduta di Peter nell’abisso della depressione più profonda, accentuata dalla difficoltà degli amici nel gruppo, ma anche di tutte le persone che erano parte integrante delle sua vita, di comprendere i suoi comportamenti sempre più eccentrici dovuti in parte al suo recente fervore religioso. Non è difficile immaginare chi sia l’interlocutore in un brano come “Closing My Eyes” e nonostante Peter si domandi “cosa fare con la mia vita che verrà”, il fatto di “non conoscere niente, tranne l’amore per te”, sembrerebbe una risposta convincente e soprattutto colma di speranza. E altrettanto vero però che all’interno dello stesso brano ci sono i segni di un rapporto “esclusivo” e incompreso da coloro che “chiudendo gli occhi, li sento che ridono”, praticamente l’ennesima porta che si chiude tra Peter e il mondo esterno. “Before The Beginning” è un ulteriore rivelazione ed è piuttosto evidente che “il posto dove cantare le mie parole” non è un luogo fisico, ma semplicemente lo spazio astratto nel quale non sentirsi solo e la frase conclusiva del brano e dell’intero album sembra avvalorare la tesi: “c’è nessuno che ascolta la mia canzone?”.

C’è un episodio in particolare che per anni è sembrato poter essere la perfetta rappresentazione dell’ultimo passo di Peter Green verso l’abisso del suo declino fisico e soprattutto mentale. Quando nel marzo del 1970, il tour europeo dei Fleetwood Mac fece tappa in Germania, Peter venne avvicinato dallo scrittore e regista Rainer Langhans e dalla sua compagna, la bellissima modella Uschi Obermaier, membri della Highfisch-Kommune, che cercarono di coinvolgerlo nell’organizzazione di un grande festival ispirato ad eventi epocali come quelli di Woodstock e Monterey pensando che la sua intercessione avrebbe facilitato il contatto con i maggiori rappresentanti della scena rock.

Non è certamente un mistero che in quel preciso contesto storico, specialmente negli ambienti della controcultura, le droghe psichedeliche fossero parte integrante di un percorso di sperimentazione e per Peter, invitato dai due a partecipare a una festa della comune, un tale contesto si rivelò particolarmente invitante.Sotto gli effetti del LSD, Green suonò ininterrottamente per ore in compagnia di una band improvvisata composta da elementi altrettanto “confusi”, generando quella che rifacendosi ai giudizi dei presenti fu antimusica, senza un senso armonico e melodico e a tratti persino inquietante e fu tale il coinvolgimento di Peter, che Mick Fleetwood fu costretto a trascinarlo letteralmente in albergo dopo che il road manager Dennis Keane lo informò che Green non voleva lasciare la Comune. Il chitarrista descrisse con tutt’altra considerazione quell’esperienza e la musica che produsse e fu probabilmente lo spunto per puntare a catturare su disco le sensazioni provate durante quei momenti. Resta da dire che Uschi Obermaier era componente degli Amon Düül, e che probabilmente quello che Jeremy Spencer e gli altri avventori di quella jam improvvisata ascoltarono non era tanto lontano da quella free form alla quale il gruppo tedesco aspirava e che era solita proporre e forse erano loro a non essere preparati a un contesto musicale del genere. In ogni caso, personalmente credo che restringere ad una vicenda, per quanto determinante, un percorso di perdizione iniziato molto tempo prima e che l’assunzione di acidi aveva ovviamente contribuito ad acutizzare ma del quale non è certamente l’agente scatenante, significa semplificare una storia che in realtà è probabilmente meno pittoresca ma infinitamente più triste.

Non è certamente un mistero che in quel preciso contesto storico, specialmente negli ambienti della controcultura, le droghe psichedeliche fossero parte integrante di un percorso di sperimentazione e per Peter, invitato dai due a partecipare a una festa della comune, un tale contesto si rivelò particolarmente invitante.Sotto gli effetti del LSD, Green suonò ininterrottamente per ore in compagnia di una band improvvisata composta da elementi altrettanto “confusi”, generando quella che rifacendosi ai giudizi dei presenti fu antimusica, senza un senso armonico e melodico e a tratti persino inquietante e fu tale il coinvolgimento di Peter, che Mick Fleetwood fu costretto a trascinarlo letteralmente in albergo dopo che il road manager Dennis Keane lo informò che Green non voleva lasciare la Comune. Il chitarrista descrisse con tutt’altra considerazione quell’esperienza e la musica che produsse e fu probabilmente lo spunto per puntare a catturare su disco le sensazioni provate durante quei momenti. Resta da dire che Uschi Obermaier era componente degli Amon Düül, e che probabilmente quello che Jeremy Spencer e gli altri avventori di quella jam improvvisata ascoltarono non era tanto lontano da quella free form alla quale il gruppo tedesco aspirava e che era solita proporre e forse erano loro a non essere preparati a un contesto musicale del genere. In ogni caso, personalmente credo che restringere ad una vicenda, per quanto determinante, un percorso di perdizione iniziato molto tempo prima e che l’assunzione di acidi aveva ovviamente contribuito ad acutizzare ma del quale non è certamente l’agente scatenante, significa semplificare una storia che in realtà è probabilmente meno pittoresca ma infinitamente più triste.

Eppure apparentemente “Then Play On” era stato una piena vittoria degli intenti e delle ambizioni di Green, mostrando finalmente quanto lontano la band potesse spingersi fuori dalla strada del blues, ma neanche questo fu sufficiente per lenire le ferite di Peter e l’inquietudine che da esse derivava ed anzi la difficoltà a convivere con la celebrità si acuì ancora di più, portandolo ad interrogarsi sul senso metafisico della musica, confidando all’amico Mick il suo disagio e quanto i soldi guadagnati facendo e vendendo la sua musica fossero la causa di un senso di colpa con il quale non era possibile convivere, conseguenza di un’appassionata partecipazione, se non addirittura con una vera e propria identificazione nei confronti della figura di Gesù Cristo e fonte di un accesa discussione con Fleetwood che non solo non era disposto a considerare il denaro come incarnazione del male, ma non era per nulla propenso a rinunciare agli agi che esso gli aveva garantito e a sentirsi per questo una “cattiva persona”, come sembrava voler intendere Green. In queste condizioni non stupisce che un gruppo che si sentiva ormai vicino al raggiungimento della vetta (e che in realtà da essa era ancora parecchio distante), fece soltanto qualche timido tentativo per trattenere Green al comando, riuscendo soltanto a rimandare di qualche mese l’addio, di fronte alla sua decisione irrevocabile di lasciare la band perché era ormai “il tempo di cambiare”, mentre donava in opere di bene tutti i ricavi dei dischi e dei concerti, trattenendo per se solo “il necessario per un frugale pasto occasionale”.

Eppure apparentemente “Then Play On” era stato una piena vittoria degli intenti e delle ambizioni di Green, mostrando finalmente quanto lontano la band potesse spingersi fuori dalla strada del blues, ma neanche questo fu sufficiente per lenire le ferite di Peter e l’inquietudine che da esse derivava ed anzi la difficoltà a convivere con la celebrità si acuì ancora di più, portandolo ad interrogarsi sul senso metafisico della musica, confidando all’amico Mick il suo disagio e quanto i soldi guadagnati facendo e vendendo la sua musica fossero la causa di un senso di colpa con il quale non era possibile convivere, conseguenza di un’appassionata partecipazione, se non addirittura con una vera e propria identificazione nei confronti della figura di Gesù Cristo e fonte di un accesa discussione con Fleetwood che non solo non era disposto a considerare il denaro come incarnazione del male, ma non era per nulla propenso a rinunciare agli agi che esso gli aveva garantito e a sentirsi per questo una “cattiva persona”, come sembrava voler intendere Green. In queste condizioni non stupisce che un gruppo che si sentiva ormai vicino al raggiungimento della vetta (e che in realtà da essa era ancora parecchio distante), fece soltanto qualche timido tentativo per trattenere Green al comando, riuscendo soltanto a rimandare di qualche mese l’addio, di fronte alla sua decisione irrevocabile di lasciare la band perché era ormai “il tempo di cambiare”, mentre donava in opere di bene tutti i ricavi dei dischi e dei concerti, trattenendo per se solo “il necessario per un frugale pasto occasionale”.

Di fatto in realtà Green non stava facendo altro che continuare la sua fuga da “casa” alla ricerca di un luogo anche musicale nel quale potersi rifugiare e dentro il quale fermarsi e che si illuse di aver trovato quando qualche mese dopo lo stato di alterazione di quella Jam a Monaco, sembrò liberarlo da qualunque vincolo.

Di fatto in realtà Green non stava facendo altro che continuare la sua fuga da “casa” alla ricerca di un luogo anche musicale nel quale potersi rifugiare e dentro il quale fermarsi e che si illuse di aver trovato quando qualche mese dopo lo stato di alterazione di quella Jam a Monaco, sembrò liberarlo da qualunque vincolo.

Nel frattempo però l’aver identificato (o almeno aver creduto che fosse così) il suo “nemico”, produsse l’ultimo brano da lui composto per i Fleetwood Mac, un brano che non è improprio definire la sua personale “Hellhound on my trail” e se musicalmente si trattava di un ulteriore passo in direzione di un rock epico e solenne al limite di un proto-heavy metal (tanto da inserirsi perfettamente nel repertorio dei Judas Priest, quando la band di Birmingham ne pubblicò la cover sull’album “Killing Machine”), il testo è certamente criptico, frutto dell’ennesimo “viaggio” o secondo la spiegazione di Green, di un sogno e sarà lui stesso a svelarne la soluzione, dichiarando a metà degli anni novanta, che Green Manalishi era un demone, colpevole per tutti i mali del mondo e dal quale non poteva che fuggire: il denaro. Subito dopo aver lasciato i Fleetwood Mac nella primavera del 1970, Peter aspirava a ricreare una situazione di libertà creativa paragonabile a quella raggiunta in quella mitizzata festa bavarese e tali ambizioni si concretizzarono senza realizzarsi completamente qualche mese dopo e il risultato venne pubblicato nel dicembre successivo.

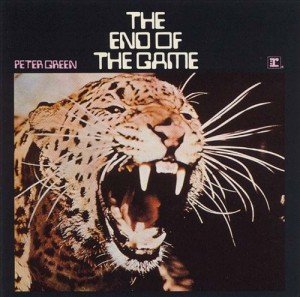

THE END OF THE GAME (Dicembre 1970)

Sono innumerevoli i motivi per i quali un disco del genere meriterebbe di essere massacrato e per uno strano gioco di compensazione si tratta delle stesse ragioni per cui spesso è stato elevato a livello di capolavoro.

Sono innumerevoli i motivi per i quali un disco del genere meriterebbe di essere massacrato e per uno strano gioco di compensazione si tratta delle stesse ragioni per cui spesso è stato elevato a livello di capolavoro.

E’ un album certamente ostico, assemblato per stessa ammissione di Peter, mettendo insieme “materiale non sufficiente per un intero disco”, ma forse più di tutto è un disco fuori tempo, qualsiasi sia il punto di vista dal quale lo si osserva, in ritardo rispetto al periodo d’oro dell’acid rock, dove forse avrebbe trovato una sua “forzata” collocazione ed in anticipo invece sulla successiva esplosione del jazz rock dove sarebbe comunque entrato a fatica, mancandogli il rigore e l’integrità tecnica tipici del genere. Spesso il paragone con Jimi Hendrix è servito a facilitare il compito a chi cercava di srotolare la matassa, ma considerare l’album come una semplice filiazione dell’operato del mancino di Seattle risulterebbe un giudizio superficiale se non addirittura ingiusto tenuto conto che Peter Green esplorò luoghi musicali che per Hendrix rimasero purtroppo fermi nell’ambito delle intenzioni. Certamente nel disco gioca un ruolo fondamentale il lavoro più recente di Miles Davis, uscito in quegli anni con capolavori come “In A Silent Way” e soprattutto “Bitches Brew”, ma soprattutto la spinta verso quella pretesa free form totale che aveva lasciato un segno dopo l’esperienza tedesca, influenza ancora più evidente nel singolo “Heavy Heart” e soprattutto nel suo secondo lato “No Way Out” credibile omaggio agli esperimenti di gruppi come gli Amon Düül o i Can e il Kraut rock in genere. Fu probabilmente un esperienza tutt’altro che facile per i musicisti coinvolti, il pianista Zoot Money, il bassista Alex Dmochowski, il tastierista Nick Buck e il batterista Godfrey Maclean, vittime della completa assenza di comunicazione verbale imposta da Green, ma il risultato è un’opera che nel suo essere forse monotona, sicuramente confusa, allucinata e allucinante rappresenta in realtà il ritratto più fedele dell’anima travagliata di Peter.

“La fine del gioco” è certamente qualcosa di più che una semplice frase scelta come titolo per un disco, oltretutto se la si considera come contrapposta all’entusiastico incitamento “Then Play On” comparso sul retro di copertina dell’ultimo album da lui inciso con i Fleetwood Mac.

Peter era ormai deciso a congedarsi definitivamente dall’ambiente musicale nel quale si sentiva sempre più a disagio e cominciò un lento processo di separazione che la partecipazione al Bath Festival of Blues and Progressive Music in compagnia di John Mayall e il momentaneo rientro in seno ai Fleetwood Mac quando Jeremy Spencer, si unì alla setta dei Children Of God, lasciando la band nel mezzo del tour statunitense del 1971, riuscirono soltanto a posticipare e quando poco dopo si disfò di tutte le sue chitarre, tra le quali vi era la Les Paul finita tra le mani di Gary Moore, divenne evidente che per lui il gioco era realmente finito e l’autoemarginazione alla quale si sottopose contribuì ad alimentare, come nel caso di Syd Barret, l’affascinante mito del genio irrimediabilmente folle.

Peter era ormai deciso a congedarsi definitivamente dall’ambiente musicale nel quale si sentiva sempre più a disagio e cominciò un lento processo di separazione che la partecipazione al Bath Festival of Blues and Progressive Music in compagnia di John Mayall e il momentaneo rientro in seno ai Fleetwood Mac quando Jeremy Spencer, si unì alla setta dei Children Of God, lasciando la band nel mezzo del tour statunitense del 1971, riuscirono soltanto a posticipare e quando poco dopo si disfò di tutte le sue chitarre, tra le quali vi era la Les Paul finita tra le mani di Gary Moore, divenne evidente che per lui il gioco era realmente finito e l’autoemarginazione alla quale si sottopose contribuì ad alimentare, come nel caso di Syd Barret, l’affascinante mito del genio irrimediabilmente folle.

Diversamente però dal “diamante pazzo”, Green pur non essendo mai stato la “Musa” ispiratrice di interi album della band dalla quale si era separato e nonostante la sua ostilità nei confronti di qualsiasi anello di congiunzione con un passato dal quale voleva distaccarsi definitivamente, mantenne un rapporto costante con amici come Mick Fleetwood, Nigel Watson e Clifford Adams che trattenendolo ancorato a quel frammento di lucidità che ancora resisteva, in una mente pesantemente danneggiata, lo aiutarono a risalire lentamente dall’abisso profondo dal quale sembrava incapace di uscire. Ma ci vollero anni e inizialmente l’inquietudine di Peter non si placò neanche nella placida tranquillità della vita familiare e presto i suoi genitori, i suoi fratelli ma anche i suoi amici dovettero fare i conti con i comportamenti sempre più sconnessi e soprattutto con l’impossibilità di gestirli, sintomi evidenti di una dissociazione, che già si era evidenziata negli anni precedenti. Quando nel 1973 partì improvvisamente per Israele per unirsi a un kibbutz, convinto di dover stare dove stava il suo popolo, salvo poi scrivere alla sua ragazza delle sue intenzioni di unirsi all’OLP, la disperata madre fece l’unica cosa che ormai riteneva giusta per il suo bene e accompagnandolo in un posto “dove sarebbe stato per qualche tempo e avrebbe incontrato altri ragazzi ebrei”, i genitori riuscirono a ricoverarlo all’ospedale psichiatrico di Epsom.

Per quanto il dolore dei Sig. Greenbaum, giustifichi in qualche modo il gesto, in realtà l’effetto su Peter fu assolutamente disastroso e nessun trattamento a base di elettroshock, iniezioni di tranquillanti, convinse Peter che l’LSD non era “la via verso la saggezza”, ma una volta uscito, il messaggio che lasciò alla sua fidanzata sembrò se non altro una presa di coscienza del suo stato che forse fu l’inizio del suo tortuoso percorso di risalita:

“La depressione dalla quale cerchi di fuggire

E’ il cuore infranto della tua anima solitaria

Che si rende conto dell’errore e piange

Sei diviso tra la tragica verità di un’anima persa

e la falsità che sei stato indotto a credere sia il tuo modo di essere

Ho scelto di essere me stesso

Se guardi con molta attenzione lo vedrai in ogni Uomo

se non lo vedi, vedrai follia”

Tuttavia la strada era ancora lunga e anche se aveva eretto quel muro invalicabile che non concedeva nulla al ricordo degli anni in cui era stato colui che B.B. King aveva nominato tra i suoi chitarristi preferiti, non poteva sottrarsi al fatto che nella seconda metà degli anni settanta i Fleetwood Mac erano diventati una band che incassava milioni e quando di conseguenza le vendite dei primi dischi aumentarono, Green, in quanto autore principale della band era il maggiore beneficiario delle royalties.

Il suo cattivo rapporto con il denaro, fu il cardine di uno degli episodi determinanti per la sua risalita, con protagonista il manager demandato alla consegna dell’assegno a sei zeri, che informato da Green dell’acquisto di un fucile, attribuì a quella frase il valore di una minaccia o comunque pensò che un’arma del genere nelle mani di una persona con gravi disturbi mentali fosse estremamente pericolosa e informò quindi le forze dell’ordine che arrestarono Peter con l’accusa di minacce e possesso illegale di arma da fuoco e dopo una breve sosta in carcere, i test rivelarono la necessità di un nuovo periodo di ricovero in un ospedale psichiatrico, dove per la prima volta venne riconosciuto come soggetto schizofrenico e probabilmente curato in maniera più adeguata di quanto non avessero fatto i medici precedenti, tanto che al ritorno a casa la chitarra tornò a riempire sempre più spesso le lunghe giornate di Greeny.

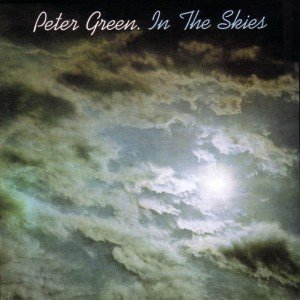

E mentre i Fleetwood Mac ormai milionari, pagavano il tributo a quella bestia incarnatasi nello show business e dal quale a suo modo Peter li aveva messi in guardia, lui risaliva lentamente le pareti sempre meno scivolose di quel pozzo dal quale iniziava a filtrare una timidissima luce, che portò alle apparizioni su “Tusk” dei Fleetwood Mac e sull’album solista di Mick Fleetwood e finalmente nel 1979, grazie all’aiuto del fratello Mike, ad un nuovo album “In The Skies”, lontanissimo dai fasti di “Then Play On” ma che almeno manifestava una voglia di ricominciare che soltanto due anni prima era sembrata un’illusoria speranza e certamente un titolo come “A Fool No More” racconta già molto e anche se il tema ispiratore è plausibilmente il recente fallimento del suo matrimonio, spostando il punto di osservazione, sentirgli cantare “ho fatto un pacco con i miei vestiti e ho varcato la tua porta” riportava l’arcobaleno in un cielo che era stato cupo per troppo tempo.

E mentre i Fleetwood Mac ormai milionari, pagavano il tributo a quella bestia incarnatasi nello show business e dal quale a suo modo Peter li aveva messi in guardia, lui risaliva lentamente le pareti sempre meno scivolose di quel pozzo dal quale iniziava a filtrare una timidissima luce, che portò alle apparizioni su “Tusk” dei Fleetwood Mac e sull’album solista di Mick Fleetwood e finalmente nel 1979, grazie all’aiuto del fratello Mike, ad un nuovo album “In The Skies”, lontanissimo dai fasti di “Then Play On” ma che almeno manifestava una voglia di ricominciare che soltanto due anni prima era sembrata un’illusoria speranza e certamente un titolo come “A Fool No More” racconta già molto e anche se il tema ispiratore è plausibilmente il recente fallimento del suo matrimonio, spostando il punto di osservazione, sentirgli cantare “ho fatto un pacco con i miei vestiti e ho varcato la tua porta” riportava l’arcobaleno in un cielo che era stato cupo per troppo tempo.

Nel lustro successivo Peter pubblicò cinque album certamente discontinui ma con un “senso compiuto” che sembrò il presupposto per considerare che quel decennio perduto fosse definitivamente alle spalle, con brani sicuramente non peggiori di quanto contemporaneamente proponevano gli altri chitarristi della sua generazione, ma poco dopo la partecipazione all’album “A Case For The Blues” dell’effimero progetto Katmandu insieme all’altrettanto “problematico” Vincent Crane, i fantasmi del passato si fecero di nuovo strada nell’ancora troppo debole equilibrio psicologico di Green e ci vollero altri cinque anni di oblio, perché Peter affrontasse nuovamente un periodo di riabilitazione e iniziasse un percorso di risalita che questa volta, dopo anni di “TV e lunghe passeggiate”, riportò la necessaria stabilità per ricominciare a progettare una carriera musicale grazie anche al rinnovato interesse nei suoi confronti, con tanto di album tributo nel quale compaiono musicisti eccezionali tra i quali spicca Rory Gallagher e un intero disco di Gary Moore “Blues for Greeny” a lui dedicato, sigillata dall’ingresso nel 1998 dei Fleetwood Mac nella Rock and Roll Hall Of Fame.