E’ possibile che un evento, di per se insignificante, possa originare conseguenze di una portata tale da obbligarci a ridimensionarne l’importanza?

D’altronde dare credito alla leggenda e accettare che la caduta di una mela possa aver suggerito ad Isaac Newton la più grande deduzione in ambito scientifico, significa attribuire una rivoluzione sostanziale per lo studio della fisica a un episodio non solo naturale ma addirittura con un frutto come attore principale.

E a questo punto la domanda è: ma Eric Clapton sarà consapevole di essere una sorta di “mela del rock’n’roll”?

La sua dipartita dagli Yardbirds, diede adito a una serie di conseguenze così determinanti che la rendono un avvenimento di rilevanza epocale e importante per la storia della musica quanto la caduta della mela più celebrata in ambito scientifico, almeno fino all’entrata in scena di Steve Jobs.

La sua dipartita dagli Yardbirds, diede adito a una serie di conseguenze così determinanti che la rendono un avvenimento di rilevanza epocale e importante per la storia della musica quanto la caduta della mela più celebrata in ambito scientifico, almeno fino all’entrata in scena di Steve Jobs.

Il fatto che a sostituirlo, dopo il rifiuto di Jimmy Page, arrivò proprio caldeggiato dal futuro Zeppelin, il suo amico Jeff Beck che già nei Tridents si era guadagnato una certa notorietà per il suo particolare stile chitarristico, è rivelatore di quanto il suo apparentemente trascurabile gesto provocò invece dei potentissimi contraccolpi.Ma cosa spinse Eric Clapton ad allontanarsi dal gruppo visto che fino a quel momento grazie a un repertorio di brani blues eseguiti sempre con grande rispetto e dedizione e proposti con un piglio grintoso

adatto al giovane pubblico che assisteva ai loro concerti, si era comunque procurato una discreta celebrità?

Secondo quanto si racconta ormai da quasi cinquant’anni sembrerebbe tutta colpa di una canzonetta.

Infatti la band sollecitata dal produttore Giorgio Gomelski, decise di rinnovare il proprio repertorio facendo entrare in scaletta “For Your Love”, un brano dalle tinte decisamente pop scritto da Graham Gouldman, prolifico autore anche per Herman’s Hermits e Cher, nonché futuro bassista e cantante dei 10CC, ma il rigoroso e devotissimo Clapton, avvertì quella svolta come un tradimento agli intenti iniziali della band.

Il resto del gruppo sentiva invece sempre di più l’esigenza di esplorare altri generi musicali e soprattutto spinto da una pulsione creativa figlia di quel preciso periodo storico, di comporre materiale proprio, come molti dei protagonisti della scena musicale britannica, dai Beatles, agli Who fino ai Kinks e persino i Rolling Stones, avevano già iniziato a fare.

Jeff Beck portò in dote non solo una notevole tecnica strumentale, ma anche uno stile innovativo, ispirato in egual modo da chitarristi già storici come Scotty Moore, il primo partner di Elvis Presley, o Cliff Gallup, spalla di Gene Vincent, ma anche e forse soprattutto da una vena sperimentale, sicuramente ispirata da Les Paul, e già esibita nelle fila dei Tridents, che gli permettevano una capacità di controllo del feedback o di qualsiasi altra conseguenza dovuta all’utilizzo di un volume eccessivo, fino ad allora considerati alla stregua di effetti “collaterali” da evitare, che davano al suo stile una varietà che per Clapton era ancora lontana, aprendo al gruppo nuove prospettive creative impossibili da percorrere con un “semplice”, anche se eccezionalmente talentuoso, chitarrista blues, come fino ad allora appariva giusto considerare Eric, che solo dopo essere approdato alla corte di John Mayall con i suoi Bluesbreakers e soprattutto successivamente insieme a Ginger Baker e Jack Bruce con i Cream, dimostrerà di essere ben altro, ma che all’interno degli Yadbirds non aveva sicuramente espresso particolari doti creative.

Sarà talmente determinante la presenza di Beck per l’evoluzione della band, che per quanto possa risultare ingeneroso nei confronti di Clapton, trovo sia giusto considerare lui come il vero chitarrista degli Yardbirds.

Mi spingo a dire che una certa tendenza a stare sempre in bilico tra tradizione e avanguardia, siano alla base non solo dell’evoluzione dello stile dello stesso Beck, ma sarà la spinta fondamentale per tutto il chitarrismo che verrà, almeno in ambito strettamente rock, pur se nella sua accezione più ampia, considerato l’eclettismo che caratterizzerà la carriera musicale di Beck.

Azzardo addirittura una speculazione del tutto personale, dicendo che a partire da Hendrix, che durante il suo soggiorno a Londra era quasi una presenza fissa ai concerti degli Yardirds, passando per il suo stesso predecessore che con i Cream sposterà in parte il tiro dal canone blues per abbracciare sonorità simili a quelle proposte da Beck, per giungere infine all’amico Page che con i Led Zeppelin esordirà nel 1968 con un album compilato prendendo come modello proprio il primo album solista di Beck pubblicato pochi mesi prima, buona parte dei chitarristi della sua stessa generazione gli debbano molto in termini di ispirazione.

Tornando agli Yardbirds, il suo apporto non solo instilla nella band un estro che fino a quel momento era rimasto sopito, ma addirittura permette al gruppo di risollevarsi da una situazione di stallo, che rischiava di lasciarli piuttosto indietro rispetto ai loro contemporanei, giocandosi le proprie carte sullo stesso terreno dei complessi operanti sulla scena musicale dell’epoca.

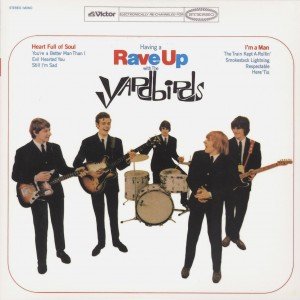

Particolarmente indicativo di quanto detto è l’album “Having A Rave Up”, dove il secondo lato è occupato dai brani quasi esclusivamente blues con Clapton, con l’unica eccezione della cover di “Respectable” degli Isley Brothers e il primo da quelli con Jeff Beck, episodi che spaziano da composizioni del già citato Graham Gouldman, ”Evil Hearted You” e “Heart Full Of Soul”, a “You’re a Better Man than I“, fino a quella “Train Kept A Rollin’” brano di Tiny Bradshaw, con il quale la band partendo dalla versione di Chester Burnette sconfina in territori che potremmo definire in anticipo sul rock duro ancora di là da venire, ma soprattutto per la prima volta compare un brano composto da due componenti della band, il bassista Paul Samwell Smith e il batterista Jim McCarty. “Still I’m Sad” è la canzone in questione, e pur non essendo del tutto rappresentativa di quanto il gruppo farà di li a poco, rimane comunque il punto di partenza verso un nuovo percorso nella carriera della band, che nello specifico sperimenta un improbabile ma coraggiosissimo ibrido tra rock e canti gregoriani.

Particolarmente indicativo di quanto detto è l’album “Having A Rave Up”, dove il secondo lato è occupato dai brani quasi esclusivamente blues con Clapton, con l’unica eccezione della cover di “Respectable” degli Isley Brothers e il primo da quelli con Jeff Beck, episodi che spaziano da composizioni del già citato Graham Gouldman, ”Evil Hearted You” e “Heart Full Of Soul”, a “You’re a Better Man than I“, fino a quella “Train Kept A Rollin’” brano di Tiny Bradshaw, con il quale la band partendo dalla versione di Chester Burnette sconfina in territori che potremmo definire in anticipo sul rock duro ancora di là da venire, ma soprattutto per la prima volta compare un brano composto da due componenti della band, il bassista Paul Samwell Smith e il batterista Jim McCarty. “Still I’m Sad” è la canzone in questione, e pur non essendo del tutto rappresentativa di quanto il gruppo farà di li a poco, rimane comunque il punto di partenza verso un nuovo percorso nella carriera della band, che nello specifico sperimenta un improbabile ma coraggiosissimo ibrido tra rock e canti gregoriani.

In ogni caso ci penseranno i Rainbow di Ritchie Blackmore a renderle giustizia con una superlativa versione strumentale nel loro album d’esordio, e a riprova del rispetto dell’uomo nero per gli Yardbirds riprendendola nel live “On Stage” in una nuova veste nuovamente cantanta e se possibile ancora migliore di quella incisa sul primo disco.

La particolarità dell’album è però l’opportunità offerta di ascoltare la diversa interpretazione dello stesso brano, nello specifico “I’m A Man” di Bo Diddley, data dai due chitarristi.

Se Clapton svolge come da copione il suo ruolo di interprete in modo particolarmente rigoroso, Jeff Beck da proprio l’impressione di sentirsi prigioniero all’interno dello schema imposto dal pezzo e nel finale manifesta in maniera particolarmente esplicita il suo intento di abbatterne i confini.

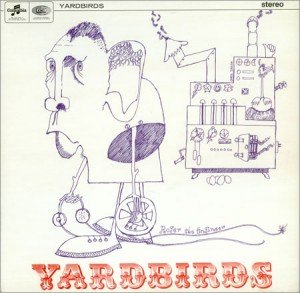

Inevitabilmente il rinnovato entusiasmo spinse la band a gettarsi a capofitto nella realizzazione di quello che fondamentalmente può considerarsi il vero primo album degli Yardbirds, ovvero “The Yardbirds” pubblicato nel 1966 e universalmente conosciuto come “Roger The Engineer”, anticipato dal singolo “Shapes Of Things”, brano giustamente considerato pietra miliare del pop che stava diventando grande.

YARDBIRDS (ROGER THE ENGINEER) (1966)

Definire “Roger The Engineer” un capolavoro sarebbe sicuramente improprio, ma come già detto, allo stesso modo non sarebbe corretto sottovalutare la spinta innovativa dei brani di questo album, opera di una band sicuramente rinnovata dall’estro creativo del nuovo arrivato, fautore di un modo nuovo di interpretare la chitarra e capace di far convivere in modo efficace una notevole preparazione tecnica con una vena sperimentale così marcata.

Definire “Roger The Engineer” un capolavoro sarebbe sicuramente improprio, ma come già detto, allo stesso modo non sarebbe corretto sottovalutare la spinta innovativa dei brani di questo album, opera di una band sicuramente rinnovata dall’estro creativo del nuovo arrivato, fautore di un modo nuovo di interpretare la chitarra e capace di far convivere in modo efficace una notevole preparazione tecnica con una vena sperimentale così marcata.

Ascoltando il disco è doveroso tenere conto dei quasi cinquantanni che ci separano dalla sua pubblicazione, per non rischiare di giudicare le trovate degli Yardbirds semplicemente come ingenue sperimentazioni, senza considerare che in quel contesto musicale i volumi altissimi di Beck, il suo pioneristico uso dei pochi effetti messi a disposizione dalla tecnologia dei tempi, e il suo uso avanguardistico del feedback, aggiunti a una visione degli arrangiamenti poca avvezza ad essere contenuta all’interno di un confine di regole precise, che nella forma mentis di Jeff esisteva solo per essere varcato, ebbero un impatto che aveva pochi eguali.

Il fatto che tutti i dodici brani siano opera della band, composta oltre che da Jeff Beck, dal cantante e occasionale armonicista Keith Relf, dal chitarrista ritmico Chris Dreja, dal batterista Jim McCarty e dal bassista Paul Samwell Smith, rappresenta la prova definitiva del rinnovato ardore del gruppo che abbandonata definitivamente l’interpretazione di brani altrui, diede invece libero sfogo alla propria creatività alternando con disinvoltura episodi ancora debitori al blues o al rock and roll come “Nazz Are Blue”, scritta e cantata da Beck, e l’incredibile omaggio all’amatissimo Les Paul “Jeff’s Boogie” a deliziose pop songs come “I Can’t Make Your Way” con uno splendido contrappunto di chitarra fuzz e “Farewell”, oltre a pastiches psichedelici come “Turn Into Earth”, e “Hot house of Omagararshid “ fino all’inquietante introduzione di “Ever Since The World Began”, nenia dark in anticipo di almeno quindici anni sul genere e di almeno uno sui Velvet Underground.

L’apporto di Beck è fondamentale ed è sopratutto nei brani garage che la cosa si fa particolarmente evidente; la dove le cose sembrano farsi troppo semplici, il chitarrista spezia i pochi accordi di “What Do You Want?”, il semplice riff di “He’s Always There” e il blues destrutturato “Rack My Mind” non solo con assoli già incredibili ma con tutto l’armamentario di tecniche effettistiche a sua disposizione, e in “Over Under Sideways Down”, la sua padronanza nell’uso del fuzz, lascia ai box sia Keith Richards con la sua “Satisfaction”, che Dave Davies e i Kinks di “You Really Got Me”, mentre la caleidoscopica parte centrale dell’iniziale “Lost Woman” è il seme che originerà quel delirio con pretese avanguardistiche posto a metà di “Whole Lotta Love”.

Curiosa la storia riguardante il titolo e la copertina dell’album.

Il nuovo lavoro avrebbe dovuto intitolarsi semplicemente “The Yardbirds”, forse per sottolineare la nuova fase che il gruppo stava attraversando, con lo scontato beneplacito della casa discografica che trovava più facile sfruttare il richiamo che il nome della band ancora aveva .

Ai tempi la tendenza era ancora quella di utilizzare come copertina una fotografia che ritraeva i componenti del gruppo, evidenziando come il rock venisse considerato solo un prodotto da spingere commercialmente ma al quale si attribuivano modestissime pretese artistiche.

Gli Yardbirds però scelsero invece un disegno opera del chitarrista ritmico Chris Dreja, che ritraeva in forma decisamente stilizzata il tecnico di studio Roger Cameron con tanto di nastro, cuffie e uno strano macchinario sullo sfondo, e la didascalia “Roger The Engineer”, che in breve divenne nella percezione dei più il titolo dell’album.

Inquieto è il termine che forse più di altri definisce il carattere di Jeff Beck.

La sua carriera è trascorsa, pur se interrotta spesso da lunghe pause, in un costante alternarsi di fasi, evoluzioni, ritorni sui propri passi e nuove rivoluzioni, nell’evidente necessità di non fermarsi mai o quasi nello stesso “luogo” musicale.

Dopo circa un anno e mezzo l’esperienza di Beck con gli Yardbirds, era gia conclusa.

Il chitarrista abbandonò la band nel bel mezzo di una tournée statunitense, ufficialmente per presunti motivi di salute, ma in realtà la causa della sua assenza aveva a che fare con questioni sentimentali e alla fine il suo comportamento incostante e poco professionale, gli fu fatale costringendo la band a licenziarlo, anche se nel frattempo, l’ingresso di Page, sembrò offrire agli Yardbirds ancora una volta nuove opportunità.

Purtroppo le uniche incisioni di questa formazione a doppia chitarra solista sempre più avviata verso lidi psichedelici, rimangono soltanto la minacciosa “Happening Ten Years Ago” e la ruvida “Psycho Daisies”, ma il rammarico che lascia l’ascolto dei due pezzi per tutto ciò che poteva essere e non è stato, si compensa senza dubbio, pensando a quanto Beck e Page faranno nelle loro rispettive carriere.

Prima della sua uscita dal gruppo, Beck farà in tempo a partecipare con la band al festival di Sanremo del 1966, dove un “velenoso” Mike Bongiorno, li presenterà come “I Gallinacci”, facendo coppia con Lucio Dalla nell’esecuzione di “Pafff…Bum!”.

E Michelangelo Antonioni, sceglierà, dopo aver valutato anche altri gruppi, proprio gli Yardbirds, per un manifesto della Swinging London quale è “Blow Up”, dove la band compare esibendosi in una scena del film mentre suona “Stroll On”, versione riscritta di “Train Kept A Rollin’”, nella formazione ancora provvisoria con l’appena entrato Jimmy Page al basso.

Anche se spesso citati un po’ a forza quali esponenti della psichedelia britannica, come già visto in realtà gli Yardbirds abbracciarono compiutamente quelle sonorità soltanto dopo l’ingresso di Jimmy Page e il passaggio di Chris Dreja al basso, in una delle primissimi formazioni con due chitarre soliste, e l’unico album del gruppo che può considerarsi esempio del genere è solo il successivo e a conti fatti deludente “Little Games”.

Tuttavia con il senno di poi, alcune trovate del gruppo, anche precedenti all’ingresso di Page, non sono così distanti dalle quelle che si potrebbero trovare in gruppi che abbracciarono il verbo psico-progressivo qualche tempo dopo.

Da par suo Beck, farà tesoro di quanto appreso nel periodo con gli Yardbirds, in attesa di un nuovo percorso da intraprendere e anche se il primo singolo pubblicato da solista “Hi Ho Silver Lining” è una perfetta “canzonetta” pop, con un bell’assolo ma nessuna traccia di feedback e affini e la successiva “Love is Blue”, cover de “L’amour est bleu” al netto della prestazione impeccabile di Beck, rimane un gradevole motivetto ma niente più, a mettere la cose definitivamente in chiaro riguardo alle intenzioni musicali di Jeff, arrivò il suo esordio da solista.

TRUTH (1968)

Se Jimmy Page non avesse condotto i Led Zeppelin, alla fedele riproduzione dei canoni di quest’album, realizzando un capolavoro senza precedenti e successori, oggi parleremmo di Truth come di una pietra miliare irrinunciabile per il rock.

Se Jimmy Page non avesse condotto i Led Zeppelin, alla fedele riproduzione dei canoni di quest’album, realizzando un capolavoro senza precedenti e successori, oggi parleremmo di Truth come di una pietra miliare irrinunciabile per il rock.

Quel che è certo è che la somiglianza tra i due album è talmente sfacciata da sembrare quasi una provocazione di Page nei confronti dell’amico ed ex compagno di giochi all’interno degli Yardbirds, ma resta il fatto che pur se oscurato dall’enorme ombra del dirigibile, “Truth” rimane comunque un capolavoro, passato indenne alla prova del tempo che scorre e che riascoltato oggi non ha perso nulla della sua grandezza.

Ad accompagnare Beck nella sua nuova avventura troviamo, Rod Stewart alla voce e Mick Waller alla batteria entrambi già rodati dall’esperienza condivisa negli Steampacket oltre a Ron Wood chitarrista, provvisoriamente passato al basso, proveniente dai Birds.

La formula non è così distante da quella utilizzata dagli Yardbirds, durante la permanenza di Beck, ed anzi addirittura si potrebbe dire che ritornando a indossare i panni dell’interprete Jeff Beck fece anche qualche passo indietro, ma è altrettanto vero che nel frattempo il successo dei Cream dimostrò che il blues poteva essere riformato e aperto a influenze di diverso genere, Jimi Hendrix andò pure oltre sovvertendo qualsiasi tipo di regola e metodo e Beck particolarmente sensibile a un approccio di questo tipo non si fece pregare e il trattamento che riservò alle numerose rivisitazioni contenute in questo album sono li a testimoniarlo.

I quattro si approcciarono ai brani altrui, dissacrando la tela già dipinta con pennellate su pennellate che resero il quadro originale se non proprio indistinguibile, quanto meno difficilmente identificabile.

“Shapes of Things” tra le mani degli Yardbirds non era il fumante rock duro, privo di qualsiasi morbidezza che Beck e compagnia mettono in apertura dell’album dilatandola per far spazio ad una ruvida parte finale che amplifica ulteriormente l’impatto del brano, tanto da spingere lo stesso Beck a consigliare nelle note riportate sul retro di copertina “Questo deve essere suonato al massimo volume qualunque giradischi voi usiate” e quelli che presumibilmente dovrebbero essere dei canonici blues, “You Shook Me” e “I ain’t Superstitious” entrambe del solito Willie Dixon, vengono rimodellati e restituiti in forma sicuramente più dura di quanto era abitudine ai tempi aggiungendo alle tipiche 12 battute qualche licenza , pur rimanendo chiaramente riconducibili ai pezzi originali.

La tendenza di Beck a ricorrere a brani di altri autori per compilare i propri album, trovò piena approvazione in Rod Stewart, che in tutta la sua carriera preferirà ricoprire il ruolo di interprete più che di compositore e che molto probabilmente fu il principale responsabile nella scelta di un paio di brani.

“Ol’ Man River” è un estratto dall’opera teatrale “Show Boat” già ripreso tra gli altri da Frank Sinatra e Bing Crosby, ed è l’esempio massimo della capacità di Stewart di fare proprio un brano altrui realizzandone una versione rispettosa ma estremamente personale, molto in linea con quella che sarà la tendenza in tutta la sua carriera solista.

Vale grosso modo lo stesso discorso per “Morning Dew” di Tim Rose, fedele all’originale e con il cantato di Rod e gli interventi discreti ma importanti della chitarra in una forma costante di equilibrio che ne valorizza perfettamente l’arrangiamento.

A conferma del forte affiatamento tra il cantante e il chitarrista, gli unici brani originali “Blues Deluxe” che molti anni dopo verrà riscoperta da Joe Bonamassa e darà il titolo al suo album del 2003, “Let Me Love You”, e “Rock My Plimsoul”, nei quali sono evidenti i richiami ad alcuni “standard” come “Rock Me Baby” e “The Hunter” sono attribuite a un tale Jeffrey Rod, pseudonimo neanche tanto enigmatico, dietro il quale si celano Jeff e Rod.

A proposito del continuo ricorso alla citazione ad opera del Jeff Beck Group, e di quanto il confine tra omaggio e plagio sia sottile, andrebbe però riconosciuto che almeno nei primissimi passi della band, la matrice di riferimento fu essenzialmente il blues, genere dove il concetto stesso di standard permette di utilizzare idee di altri tramandate sotto forma di brano tradizionale e rielaborandole dare alla luce nuove composizioni.

Sarebbe quindi giusto estendere la stessa riflessione ad altri generi come il Folk e il Jazz ed in sostanza questo dovrebbe servire a scagionare il Jeff Beck Group, e molte altre band nate grosso modo nello stesso periodo, Led Zeppelin in primis, dall’accusa di essere dei semplici “ladruncoli”, riconoscendogli invece il merito per avere tracciato il sentiero da seguire e aver essenzialmente inventato il rock come lo conosciamo oggi.

Tornando al contenuto dell’album, il pezzo che forse lo rappresenta definitivamente è “Beck’s Bolero”, brano nato da un’idea di Jimmy Page e inciso durante una jam session alla quale parteciparono non accreditati sulle note del disco, oltre all’autore alla chitarra 12 corde, Nicky Hopkins al piano, John Paul Jones al basso e Keith Moon alla batteria e sulla quale Jeff incastonò un tema che ormai è leggenda, in un brano chiaramente ispirato a Maurice Ravel, e che all’ostinato crescendo tipico del bolero unisce un’esplosione improvvisa che porta la jam al suo massimo espressivo per ritornare quindi al tema principale.

Volendo per forza trovare un piccolo difetto a “Truth”, ci si potrebbe attaccare alla prestazione comunque ineccepibile del batterista Mick Waller, che forse preso un po’ alla sprovvista dal carattere innovativo di quanto proposto dai suoi compagni, trovò in Mitch Mitchell, il riferimento utile allo scopo e quasi sempre finì per ricalcare le gesta del batterista della Jimi Hendrix Experience, ma è soltanto un piccolissimo dettaglio che non compromette minimamente il valore assoluto dell’album.

Il clima intorno al quale prese vita “Truth” fu particolarmente fertile dal punto di vista creativo, tenuto conto che intorno alla band orbitarono musicisti di prima classe, come i già citati Jimmy Page, John Paul Jones, e Nicky Hopkins, oltre al produttore Mickie Most, e che la frequentazione con altri musicisti era sicuramente intensa, non è certo difficile immaginare che le jam session fossero al pari di eventi di ordinaria amministrazione.

Non è da escludere che furono queste le condizioni che fecero da contorno alla famosa frase di Keith Moon o secondo alcune fonti di John Entwistle, degli Who, sul fatto che un gruppo con Jimmy Page e Jeff Beck, sarebbe precipitato come un “dirigibile di piombo”.

E sicuramente la partecipazione di Jeff Beck e Hopkins in alcuni brani di “Barabajagal “ di Donovan, o su “ Lord Sutch and Heavy Friends” di Screaming Lord Sutch in compagnia del solito Page, ma anche di John Bonham, Ritchie Blackmore e Noel Redding, ormai uscito dagli Experience di Hendrix, ha a che fare con questo interscambio di buone vibrazioni e di sentimenti di stima che accompagnavano un periodo particolarmente felice per il rock.

Ed è sempre in questa atmosfera che il Jeff Beck Group partorì il secondo capitolo della propria carriera.

BECK-OLA (1969)

Nel 1969, la creatività in ambito musicale raggiunse un eccellenza tale, che sarebbe sbagliato ricondurre un qualsiasi gruppo dell’epoca ad un unico genere, ma anzi si potrebbe sostenere che successe esattamente il contrario e cioè che fu talmente innovativo il modo di alcune band di affrontare “il già sentito” per darne una visione totalmente nuova, che si potrebbe affermare che quasi tutta la musica venuta dopo, sia passata per forza di cose da qua.

Nel caso di “Beck-Ola” è inevitabile l’ennesimo parallelismo con i Led Zeppelin, ma se per entrambe le band, l’album d’esordio era stato una riuscita e decisamente rivoluzionaria sintesi tra le influenze che avevano plasmato i musicisti filtrate da un approccio che tendeva a una forma ancora “primitiva” di hard rock, una sorta di avvisaglia di un pericolo imminente, con il secondo lavoro è ormai chiaro che non c’è più tempo per correre ai ripari e “Beck-Ola” così come il “Brown Bomber” degli Zeppelin, può a ragione essere considerato uno dei pilastri sul quale il genere poserà le sue fondamenta.

Eppure l’ingresso in pianta stabile di Nicky Hopkins, nelle parole dello stesso Beck “un musicista serio e preparato”, ma essenzialmente un pianista, farebbe supporre un indebolimento sonoro, mentre in realtà il suo ingresso non solo non comportò nessuna flessione, ma stimolò una vena autoriale che nel primo album era completamente mancata ed anzi è stupefacente come Hopkins riuscì ad inserirsi coerentemente all’interno del rock duro messo in opera dal terzetto chitarra/basso/batteria, senza tradire mai il minimo imbarazzo, risultando la ciliegina sulla torta in una formazione alla quale sembrava mancare solo un altro tassello per essere praticamente perfetta.

Ed infatti a completare il puzzle arrivò, come sostituto del sicuramente meno dotato Mick Waller , il batterista Tony Newman, che con il suo stile sempre fantasioso contribuì ad elevare definitivamente il Jeff Beck Group nell’Olimpo delle realtà più importanti nella “costruzione” del rock.

Contrariamente all’album d’esordio, solo un paio di brani sono riprese, e se “Jailhouse Rock” pur se resa “propria” rimane affine all’originale, sfido a riconoscere in un test alla cieca “All Shook Up” come lo stesso brano scritto e portato al successo da Elvis Presley.

L’assalto unito di chitarra, basso, batteria e tastiera, trova in Rod Stewart il perfetto complemento costringendo alla resa qualsiasi detrattore, e brani come “Spanish Boots” con il suo potentissimo riff iniziale, i già citati “evergeen”, la dinamica “Plynth (Water Down The Rain)” e il possente blues “The Hangman’s Knee” sono la miglior arma a disposizione della band.

Ma se proprio ancora servisse un’ulteriore stoccata, il perfetto equilibrio compositivo della conclusiva “Rice Pudding” fungerebbe da definitivo affondo.

Sette minuti completamente strumentali in cui quattro eccezionali musicisti dialogano dando vita a un alternarsi di umori che coinvolgono per ogni secondo della sua durata.

Come visto il filo conduttore di tutto l’album è indubbiamente l’hard rock, ma questo non significa che non vi siano momenti di calma, anche se solo, apparente.

La grande stima che Beck nutre nei confronti di Nicky Hopkins è testimoniata dallo spazio concesso a “Girl from Mill Valley”, delicato brano scritto dal pianista dove Jeff si mantiene sullo sfondo, lasciando a Nicky il ruolo di assoluto protagonista.

Un unico momento di calma in un disco compatto e omogeneo che rende ancora più evidente la potenza dell’insieme e se dal punto di vista formale manca l’effetto novità dell’esordio e altrettanto vero che guardando alla sostanza “Beck-Ola” non teme il confronto.

Come spesso accade è raro che due personalità forti ma costantemente alla ricerca di conferme riguardo al proprio ruolo di leader, oltre che fermamente decise a difendere la propria individualità, possano convivere pacificamente e democraticamente, neanche se di mezzo ci si mettono l’amicizia e la stima reciproca ed infatti il rapporto tra Jeff e Rod divenne sempre più complicato.

Eppure a salvare il salvabile sembrò provvidenziale lo scioglimento dei Vanilla Fudge.

Infatti Tim Bogert e Carmine Appice, rispettivamente bassista e batterista della band newyorkese, manifestando con decisione l’intenzione di unirsi a Beck e Stewart, sembrarono fornire i presupposti per un nuovo progetto.

Ma a dimostrazione di quanto possa essere perfido il destino, un grave incidente d’auto in cui Jeff si procurò una seria frattura cranica, mandò a monte tutti i buoni propositi, costringendo Beck a un periodo di riposo forzato e facendo si che Bogert e Appice formassero una nuova band, i Cactus che sostanzialmente non si discostava molto dalle intenzioni del progetto con Beck.

Rod Stewart, rimasto liberò non poté rifiutare l’offerta di Ronnie Lane di occupare il posto di cantante nella band che era intenzionato a formare dalle ceneri degli Small Faces.

Li raggiunse anche Ronnie Wood, che nella sua nuova band tornerà ad occupare il ruolo di chitarrista e verrà premiato per la scelta con l’attiva partecipazione al processo compositivo.

Una volta ristabilitosi, Jeff Beck si trovò quindi a dover rimettere insieme una band, e arruolato il compianto Cozy Powell, futuro batterista dei Rainbow e degli Whitesnake e con una serie di ulteriori collaborazioni che senza esagerare tende all’infinito, provò a mettere in pratica la rinnovata passione per sonorità inclini al soul, coinvolgendo i Funk Brothers ovvero la band di turnisti responsabile di quasi tutti i successi della Tamla Motown, ma dopo qualche registrazione a tutt’oggi inedita, la questione si concluse con un nulla di fatto.

Il nostro prese quindi parte anche a “Music from Free Creek”, album che raccoglieva session di diversi celebri e celebrati musicisti come Eric Clapton, Keith Emerson, Linda Rondstandt e lo stesso Jeff Beck, caratterizzando fortemente con il suo stile i brani nei quali svolge un ruolo da protagonista.

Questa serie di esperienze fecero da fondamenta al nuovo percorso di Jeff, che completata la formazione con il cantante Bob Tench, il bassista Clive Chaman e il tastierista Max Middleton, tutti musicisti che non raggiunsero mai livelli di fame particolarmente elevati ma titolari di una carriera comunque intensa, fece tesoro delle recenti esperienze durante la lavorazione del seguito di “Beck-Ola”.

ROUGH AND READY (1971)

Che la scelta dei componenti che andarono a formare la seconda versione del Jeff Beck Group, sia stata dettata più da motivi di opportunità che da reali attestati di stima e che il notevole bagaglio di esperienze nonché il comportamento professionale tipico di musicisti abituati a frequentare gli studi di registrazione abbiano spostato l’ago della bilancia a favore della loro candidatura è un’opinione piuttosto diffusa, ma bisogna riconoscere che se gli eventi si svolsero effettivamente in questo modo, in barba alla sua nomea di musicista sfortunato, almeno in questo caso il bacio della dea bendata lo colse in piena fronte.

Che la scelta dei componenti che andarono a formare la seconda versione del Jeff Beck Group, sia stata dettata più da motivi di opportunità che da reali attestati di stima e che il notevole bagaglio di esperienze nonché il comportamento professionale tipico di musicisti abituati a frequentare gli studi di registrazione abbiano spostato l’ago della bilancia a favore della loro candidatura è un’opinione piuttosto diffusa, ma bisogna riconoscere che se gli eventi si svolsero effettivamente in questo modo, in barba alla sua nomea di musicista sfortunato, almeno in questo caso il bacio della dea bendata lo colse in piena fronte.

In realtà sono più propenso a pensare, che dopo un’oculata riflessione, Beck sempre più aperto e deciso ad affrontare altri generi, avesse messo gli occhi su alcuni musicisti che gli avrebbero permesso di perseguire quell’obbiettivo alla luce di una padronanza tecnica dei propri strumenti già elevata e di una comprovata inclinazione ad affrontare razionalmente un brano a seconda dell’obbiettivo da raggiungere.

Infatti nell’album convivono pacificamente, le sonorità già esplorate con la vecchia formazione, con un nuovo spettro di influenze che sfociano in arrangiamenti più sofisticati, vicini per scelte stilistiche e per la vena particolarmente creativa, e comunque sia chiaro con le dovute proporzioni, al Frank Zappa meno stravagante.

Il terzetto di brani, posti ad aprire il disco, “Got The Feeling”, “Situation” e “Short Business”, ma anche le successive “I’ve Been Used” e “New Ways/Train Train” sono esempi di come una formazione strettamente rock, priva di una sezione fiati, possa comunque nella testa di un chitarrista estroso come Jeff Beck, espandere il proprio ambito in territori che anche se ben lontani dallo sfociare nel puro jazz, quantomeno allargano le sonorità proposte nelle vicinanze di un embrionale jazz rock neanche troppo distante da ensemble molto più numerosi come i Chicago o i Blood Sweat and Tears.

Grazie alla grande confidenza di Beck con il suo strumento e la sua capacità di manipolarne il timbro facendo ad esempio tesoro del suo gran controllo della leva del vibrato, i suoi interventi spesso servono a supplire alla mancanza degli ottoni o di una eventuale seconda voce, permettendo di realizzare arrangiamenti più elaborati rispetto a una classica formazione a cinque elementi.

Non è da escludere inoltre che Beck avesse sfruttato il periodo di convalescenza dopo l’incidente, ascoltando molta musica e componendone altrettanta, ma è anche probabile, proprio per il tempo passato dall’ultima incisione, che l’atmosfera in cui nacque l’album fosse piuttosto pressante, aggiungendo anche il fatto che le parti vocali inizialmente affidate ad Alex Ligertwood, poco gradito alla nuova casa discografica, dovettero essere nuovamente registrate da Bob Tench.

A riprova della sua fertilità compositiva, Beck mise la firma su tutti i brani dell’album ad esclusione di “Max’s Tune” accreditata a Middleton, mantenendosi costantemente a un livello qualitativo elevatissimo e approfondendo alcuni aspetti che su Beck-Ola erano stati solamente accennati.

La componente puramente rock rimase quindi pressoché invariata, miscelata fluentemente con un linguaggio ibrido fuso sia con il soul, grazie alla sanguigna prestazione del cantante, sia con il funk più grintoso e incline al rock espresso da formazioni ai tempi innovative come Sly and The Family Stone e Funkadelic e perfettamente portate dalla sezione ritmica del rinnovato Jeff Beck Group.

Chiude l’album la splendida “Jody”, ballata che nei suoi sei minuti di durata contrappone la delicata atmosfera iniziale a una parte centrale che la uniforma alle caratteristiche portanti dei brani precedenti, mettendo il sigillo su un disco che pur se minore rispetto ai due lavori ad opera della formazione precedente, rimane comunque uno dei numerosi episodi “diversamente” riusciti nella discografia di Jeff Beck.

Nel 1970 Steve Cropper, già entrato di diritto nella storia per aver composto e inciso come chitarrista di Booker T. & M.G.’s i maggiori successi di Otis Redding, Wilson Pickett, Eddie Floyd e buona parte degli altri artisti che incidevano per la Staxx Records, decise di lasciare la band, per mettere in pratica l’evidente vocazione per la produzione, fondando i TMI Studios ma anche per avviare una parallela, anche se non particolarmente fortunata, carriera solista.

Jeff Beck già deluso dal fallimento della sua tentata collaborazione con i Funk Brothers, considerò particolarmente stimolante l’opportunità di lavorare con Cropper come produttore direttamente nei suoi nuovi studios e trascinata la band a Memphis, nel gennaio del 1972 iniziò a lavorare sulle canzoni che avrebbero forgiato il nuovo album del quintetto.

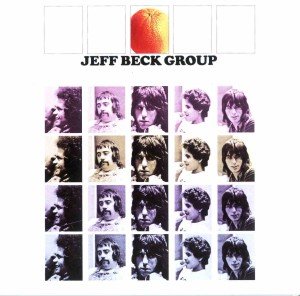

JEFF BECK GROUP (1972)

Buona parte dei brani che comporranno l’omonimo nuovo album del Jeff Beck Group, erano già stati testati dal vivo e ciò lascia supporre che si trattasse di idee nate durante la realizzazione dell’album precedente e successivamente sviluppate, ma è altrettanto lecito ipotizzare che addirittura fossero composizioni escluse quando si trattò di selezionare i pezzi che avrebbero composto “Rough and Ready”.

Buona parte dei brani che comporranno l’omonimo nuovo album del Jeff Beck Group, erano già stati testati dal vivo e ciò lascia supporre che si trattasse di idee nate durante la realizzazione dell’album precedente e successivamente sviluppate, ma è altrettanto lecito ipotizzare che addirittura fossero composizioni escluse quando si trattò di selezionare i pezzi che avrebbero composto “Rough and Ready”.

Aggiungendo che su nove brani, ben cinque sono cover, il sospetto che la fase creativa di Beck e della sua band si fosse inaridita non è così fuori luogo.

A sua discolpa bisogna considerare che la presenza di un’autorità come Steve Cropper probabilmente si rivelò piuttosto ingombrante e alcuni brani risentono pesantemente della sua influenza e se a questo aggiungiamo che Bob Tench è particolarmente a suo agio nel ruolo di cantante soul, il ritratto è perlopiù completo.

“Glad All Over” è un brano particolarmente esemplare, palesemente orientato verso lo stile più familiare al futuro chitarrista dei Blues Brothers, al quale manca però l’enorme potenziale commerciale che avranno invece i brani interpretati dalla coppia Belushi/Aykroyd.

L’iniziale “Ice Cream Cakes”, dopo qualche secondo che sembra condurre la band in territori reggae/dub si rivela in realtà un brano che tende a un cadenzato rock, gradevole ma che non sortisce particolare entusiasmo e “Sugar Cane” brano scritto a quattro mani da Beck e Cropper, richiama atmosfere vicine al Curtis Mayfield di “Superfly” ma l’ostinato ritmo funk adatto a commentare le scene dei film della Blaxploitation, non è altrettanto funzionale in questo contesto risultando invece piuttosto monotono

Sicuramente dopo un terzetto di lavori oggettivamente notevoli, una minima flessione era da mettere in conto, e bisogna comunque riconoscere che parte dell’album è comunque ispirata e a livelli elevatissimi. Particolarmente riuscite sono le cover e i brani strumentali e la dove “ Tonight I’ll Be Staying Here With You” di Bob Dylan valorizza le doti espressive di Bob Tench mentre “Going Down” di Don Nix, sollecita nuovamente il vigore hard della band, colpendo entrambe nel segno e facendo riemergere quella personalità che la band sembrava aver perso, ancora più rappresentativi sono i pezzi dove la chitarra di Beck si impone come strumento guida.

In “I Can’t Give Back the Love I Feel for You” Beck ricalca fedelmente la linea vocale del brano originale decorandola con i suoi abbellimenti e dando l’ennesima dimostrazione di una padronanza dello strumento che gli permette di sfruttare in pieno le possibilità delle sei corde ma è la conclusiva “Definitely Maybe” ad elevarlo definitivamente come inarrivabile maestro, dimostrando che una chitarra tra le sue mani non è semplicemente un mezzo espressivo ma diventa una sorta di appendice del suo corpo, al punto che il timbro che esce dallo strumento non è più quello della corda che vibra ma letteralmente è la voce di una Billie Holiday o di una Etta James.

La maestria con cui Beck accarezza le note, le alterna con le giuste pause, le allunga, le sopprime, le sussurra o se necessario le urla, con una padronanza della dinamica che non è possibile ottenere da qualcosa che non si senta come parte di se, lo rende letteralmente, e mi si perdoni il bisticcio di parole, un cantante della chitarra.

All’indomani dell’uscita di “Jeff Beck Group”, Cozy Powell abbandonò la band trovando davanti a se una carriera ricchissima di collaborazioni eccellenti e sicuramente appaganti.

Farà lo stesso anche il bassista Clive Chaman anche se il suo futuro sarà decisamente meno celebrato di quello del batterista.

Rimasti in tre, Beck, Middleton e Tench si misero alla ricerca dei componenti per completare la formazione.

Il destino volle che Carmine Appice e Tim Bogert, fossero nuovamente disponibili dopo lo scioglimento dei Cactus e che potessero essere i tasselli mancanti era fuori di dubbio.

Il tentativo di formare un nuovo quintetto si infranse di fronte al clima decisamente teso, ostacolo a una serena convivenza tra i membri del gruppo e alla fine quello che avrebbe dovuto essere una formazione a cinque elementi nonché la terza incarnazione del Jeff Beck Group, adattato alla circostanza si ridusse ad essere un power trio con i soli Carmine Appice e Tim Bogert a far da spalla al leader, dando vita ad un progetto che prese il nome semplicemente dai tre componenti: Beck Bogert Appice.

BECK BOGERT APPICE (1973)

E’ probabile che almeno nelle intenzioni il progetto messo in piedi da Jeff Beck, Tim Bogert e Carmine Appice, avrebbe dovuto essere un supergruppo, sulla scia di esperienze precedenti, gratificate quasi sempre da un enorme riscontro commerciale, ma come accade spesso in questi casi, sono talmente elevate le aspettative, che inevitabilmente le speranze vengono disattese.

E’ probabile che almeno nelle intenzioni il progetto messo in piedi da Jeff Beck, Tim Bogert e Carmine Appice, avrebbe dovuto essere un supergruppo, sulla scia di esperienze precedenti, gratificate quasi sempre da un enorme riscontro commerciale, ma come accade spesso in questi casi, sono talmente elevate le aspettative, che inevitabilmente le speranze vengono disattese.

Sia chiaro non si tratta di un reale fallimento, ma manca completamente la carica di grande personalità che traspariva dagli album precedenti del Jeff Beck Group.

Sotto questo aspetto delude il fatto, che la band preferì tenere ferma sul dieci la manopola del volume, chiudendosi all’interno di un rock duro molto americano, muscolare e privo di quella raffinatezza che invece è quasi sempre riscontrabile nelle band britanniche.

Questo non significa che non vi siano brani decisamente riusciti, e proprio in quest’album si trovano due dei titoli più conosciuti di Jeff Beck, , ma “Superstitious” di Stevie Wonder pur mantenendo il suo incedere funk, viene riproposta in una versione decisamente hard, estremamente efficace dal punto di vista dell’immediatezza commerciale ma non altrettanto entusiasmante se paragonata a episodi sicuramente più creativi che Beck aveva realizzato in passato e lo stesso giudizio è applicabile a “Black Cat Moan” brano di Don Nix il produttore dell’album, che ha comunque arrangiamenti meno fantasiosi rispetto a quanto era abitudine in passato per Beck e i suoi precedenti compagni d’avventura, e diversi brani come “Why Should I Care About You Now”, “Lose Myself With You” e “Livin’ Alone” non fanno che confermare questa impressione.

Sembrerà una banalità che la formazione chitarra/basso/batteria, possa richiamare scontati confronti con formazioni simili, ma purtroppo in almeno un caso il parallelismo con i Cream, si rivela addirittura inevitabile, visto che oltre alla line-up speculare con tanto di bassista/cantante, un brano come “Lady” che sembra uscito dalla penna di Jack Bruce, venne arrangiato in modo tale da risultare assolutamente in debito di ispirazione nei confronti della band di Clapton.

Sembrerà una banalità che la formazione chitarra/basso/batteria, possa richiamare scontati confronti con formazioni simili, ma purtroppo in almeno un caso il parallelismo con i Cream, si rivela addirittura inevitabile, visto che oltre alla line-up speculare con tanto di bassista/cantante, un brano come “Lady” che sembra uscito dalla penna di Jack Bruce, venne arrangiato in modo tale da risultare assolutamente in debito di ispirazione nei confronti della band di Clapton.

Ed anche il tentativo di rendere l’album non troppo omogeneo, si infrange contro la banalità degli arrangiamenti e “Oh To Love You” richiama in maniera decisamente evidente scelte care ad altre band, soprattutto riguardo le parti vocali e i relativi cori dove lo spettro di Brian Wilson e dei suoi Beach Boys è una presenza tutt’altro che invisibile, e lo stesso discorso può applicarsi a “I’m So Proud” degli Impressions, brano in tutto e per tutto simile all’originale e dove il solo Beck tenta con i suoi interventi di salvare la piatta versione della band.

Inoltre la mancanza di un vero cantante, minò giocoforza la riuscita di brani che nella versione originale erano interpretati da grandi cantanti e il ricorso ad arrangiamenti vocali che citano i Beach Boys appaiono piuttosto presuntuosi anche da parte della coppia Bogert e Appice che a parziale giustificazione potrebbero opporre una certa esperienza nel campo dei cori maturata come componenti dei Vanilla Fudge.

Anche se l’effettivo valore dell’album può essere discutibile, il riscontro commerciale fu sicuramente incoraggiante, complici il richiamo dei tre nomi in gioco e la presenza di un sicuro hit come “Superstitious”, ai quali va aggiunto l’intenso tour, che nel giro di un paio di mesi o poco più portò la band prima in Europa e sulla costa occidentale degli Stai Uniti, poi nel Regno Unito e in Giappone, quindi nuovamente in Europa, e infine negli stati del sud e sulla costa est esclusi dalla prima visita in terra americana.

E fu proprio nel bel mezzo del secondo tour statunitense, che l’incostante Beck decise di abbandonare la band, decretandone sostanzialmente l’inizio della fine.

Forse per battere il ferro ancora caldo, e nell’imprevista impossibilità di dare alle stampe un nuovo album, la Epic decise di pubblicare inizialmente per il solo mercato giapponese, un disco dal vivo che includeva parte delle due date di Osaka.

BECK BOGERT APPICE LIVE (1973)

Certe esagerazioni che in studio erano apparse piuttosto pacchiane, sortirono invece tutt’altro effetto quando il rock muscolare proposto dal trio, trovò sulle assi dei palcoscenici il proprio ambiente naturale, rivelandosi invece i punti di forza sui quali si basano le entusiasmanti versioni di brani che sul debutto della band avevano disatteso le enormi aspettative.

Certe esagerazioni che in studio erano apparse piuttosto pacchiane, sortirono invece tutt’altro effetto quando il rock muscolare proposto dal trio, trovò sulle assi dei palcoscenici il proprio ambiente naturale, rivelandosi invece i punti di forza sui quali si basano le entusiasmanti versioni di brani che sul debutto della band avevano disatteso le enormi aspettative.

La mancanza di un cantante che tenga testa al terzetto, è un punto debole condiviso con l’album d’esordio, particolarmente evidente in “Sweet Surrender” e “ I’m So Proud” brani dove la voce ha un ruolo di primo piano, ma l’affiatamento della sezione ritmica, formata dalla rodatissima coppia Bogert/Appice e un Jeff Beck come al solito in grande spolvero compensano questo piccolo neo.

Come prevedibile la scaletta è in buona parte composta dai pezzi presenti su “Beck Bogert Appice” e in parte da episodi presi dai quattro album del Jeff Beck Group e particolarmente riusciti appaiono quei brani all’insegna di un rock robusto con una struttura incalzante, puntellata su un incedere ostinato e costante dove il basso distorto di Bogert, coadiuvato dal vigoroso ma raffinato drumming di Appice, garantiscono a Beck la piattaforma ideale entro la quale esprimersi liberamente.

Superstition”, “Livin’ Alone” e “Why Should I Care” assumono tutt’altra valenza in una situazione congeniale come quella live, risultando decisamente più coinvolgenti di quanto non fossero nella circoscritta dimensione di un album in studio.

Beck è ovviamente la primadonna, ma come da consuetudine dei tempi, i suoi due sparring partners si ritagliano uno spazio personale, estendendo la durata di “Lose Myself With You” e “Morning Dew” per lasciar campo ai rispettivi assoli; Bogert sul primo pezzo è abile nel mettere sui due piatti della bilancia, le sue innegabili capacità tecniche da una parte, unite a un uso di grande effetto scenico della distorsione applicata al basso, e Appice sul secondo è capace di non ripetersi riuscendo nel difficilissimo compito di non risultare noioso.

“Lady” apparsa nella versione in studio, come una sorta di plagio stilistico nei confronti dei Cream, pur mantenendo il forte richiamo nei confronti di Clapton e compagni, proposta dal vivo assume un carattere più intrigante, e sicuramente la scelta di rispolverare il repertorio degli Yardbirds recuperando “Jeff’s Boogie” è decisamente appropriata, vista la padronanza della coppia ritmica perfettamente a proprio agio, e un Beck inarrivabile a conferma della passione condivisa per le radici del rock and roll, ribadita da un brano intitolato semplicemente “Boogie”, e “Black Cat Moan”, uno dei brani comunque più riusciti nell’album d’esordio, qui ridotta all’osso, sembra trovare la sua dimensione ideale.

“Lady” apparsa nella versione in studio, come una sorta di plagio stilistico nei confronti dei Cream, pur mantenendo il forte richiamo nei confronti di Clapton e compagni, proposta dal vivo assume un carattere più intrigante, e sicuramente la scelta di rispolverare il repertorio degli Yardbirds recuperando “Jeff’s Boogie” è decisamente appropriata, vista la padronanza della coppia ritmica perfettamente a proprio agio, e un Beck inarrivabile a conferma della passione condivisa per le radici del rock and roll, ribadita da un brano intitolato semplicemente “Boogie”, e “Black Cat Moan”, uno dei brani comunque più riusciti nell’album d’esordio, qui ridotta all’osso, sembra trovare la sua dimensione ideale.

Nell’introduzione del brano, così come nell’iniziale “Superstitious”, Beck utilizza il Talkbox, che solo un paio di anni dopo, grazie al successo del britannico Peter Frampton con il suo “Comes Alive”, diventerà un effetto scenico praticamente irrinunciabile per tutta la scuola delle stadium bands americane degli anni settanta, dagli Aerosmith, a Ted Nugent, da Tod Rundgren ai Blue Oyster Cult.

Shotgun” unica concessione al repertorio dei Vanilla Fudge, anch’essa spogliata di qualsiasi orpello, si incastra alla perfezione nel medley condiviso con “Plynth”, dando vita a un unico lungo brano che procura l’espediente perfetto per l’ennesima grande e conclusiva jam.

Anche se sicuramente non in grado di competere con alcuni degli immortali capolavori dal vivo pubblicati negli stessi anni dai quali venne comprensibilmente offuscato, in realtà “Live in Japan” è un album dal vivo coinvolgente ed entusiasmante, che restituisce credibilità alle potenzialità del trio, laddove il disco d’esordio aveva invece in parte fallito.

Nel frattempo con Beck momentaneamente ritornato sui suoi passi, i tre si riunirono per cominciare a provare e a comporre nuovi pezzi, ma nel maggio del 1974, Tim Bogert annunciò lo scioglimento definitivo del gruppo in seguito all’ennesimo colpo di testa del chitarrista che abbandonò improvvisamente la lavorazione del successore dell’omonimo debutto.

Parte dei brani usciti da queste sessions sono ascoltabili in versione live sul bootleg “Live at Rainbow” e sulla raccolta “Beckology”.

La prima parte di carriera di Beck, si chiuse in pratica con la fine del progetto messo in piedi con Tim Bogert e Carmine Appice.

Comprensibilmente per un carattere inquieto e costantemente in evoluzione come quello di Beck, il rock per quanto da lui espresso sempre con un certo estro, dopo un’esplorazione che durava ormai da anni, era comunque diventato una formula conosciuta entro la quale si sentiva prigioniero e ciò lo spinse a soddisfare per l’ennesima volta la sua costante urgenza di ampliare il proprio dizionario assorbendo influenze da nuovi linguaggi, avviando una seconda parte di carriera nella quale non mancheranno oltre alle inaspettate soddisfazioni commerciali, una serie di lavori di assoluto pregio.

Se vi va di fare due chiacchiere sul Becko, vi lascio il link alla discussione sul FORUM.

|

|

|

|

|

|